JCIFpedia

あ行

複数の金融機関等の口座情報を一つの画面に一括表示するサービス。ユーザーが複数の金融機関等に持つ口座残高や入出金履歴等の取引情報について、それぞれの金融機関に個々に確認しなくても一度に把握できる。利用するアグリゲーター(サービス提供会社)によって情報取得の対象は異なるが、一般には預金や証券、保険、クレジットカード等である。

(19年4月26日現在)

ビジネスの拡大に焦点を当て、期間限定である程度成長したベンチャー企業やスタートアップ企業の成長を一気に加速させる企業・団体のこと。ベンチャーキャピタルよりも少ない金額での資金投資を行い、企業の自由度を確保したまま支援するのが特徴。米国シリコンバレーのY-Combinatorが有名(過去にDropboxやAirbnbを輩出)。大手企業などのアクセラレーターが公募した企業の中から選抜したスタートアップ企業の成長をサポートし、成長スピードを加速させ、共に事業の成功を目指すことをアクセラレータープログラムと呼ぶ。アクセラレータープログラムは選考通過が非常に難しく、応募総数に対する通過割合は3~5%程度と言われている。アクセラレーターは選考を通過した企業に対して資金援助や事業のノウハウなどのサポートをすることで、ビジネスを短期的に拡大することを目指す。

(19年7月12日現在)

アジアインフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank、以下AIIB)は、中国主導で2015年12月に発足し16年1月に開業した国際開発金融機関(本部:北京、初代総裁:金立群(Jin Liqun)、授権資本:1,000億ドル<うち中国が297.8億ドルで最大>)。

AIIB創設の目的について、設立協定は①インフラ設備及びその他生産性分野への投資によって、アジア地域において持続可能な経済成長を促進し、富を創出し、インフラの相互接続を改善すること、②多国間・個別国の開発機関と密接に協力し、開発課題の解決に向けて地域協力及びパートナーシップ関係を推進することと定めている。

創立時の加盟国は57か国であり、21年12月末時点では105か国・地域が加盟している。20年に批准された投資総額は99.8億ドル、プロジェクト数は45であり、20年中の実行額は62.3億ドルとなった。

G7のうち日本とアメリカは参加していない。なお、1966年に設立されたアジア開発銀行(Asian Development Bank)には67か国・地域が加盟している。

直近では、21年から30年までの10年間の戦略において、①グリーンインフラ、②相互接続および地域間協力、③科学技術に即したインフラ、④民間資本の調達の4つが重点分野と位置付けられている。このうち、特にグリーンファイナンスの分野については、2025年までにAIIBの総融資総額に占める気候変動関連融資の割合を、承認済プロジェクトベースで50%に引き上げることが発表された。

(参考)

AIIB公式サイト(https://www.aiib.org/en/index.html)

(2022年1月11日現在)

89年11月、オーストラリアのホーク首相の提唱で創設された経済協力の枠組みである。日本や米国をはじめアジア太平洋地域の21か国/地域が参加している(常設事務局はシンガポール)。アジア・太平洋地域における持続可能な成長と繁栄に向け、貿易・投資の自由化・円滑化、地域経済統合の推進、経済・技術協力の促進などに取り組んでいる。首脳会議では、域内の課題にとどまらず、テロ問題等、国際社会全体の課題についても協議している。

20年11月、「ボゴール宣言(94年採択)」に代わる新しい目標として「プトラジャヤ・ビジョン2040」を採択した。貿易・投資の自由化、デジタル経済とイノベ―ション、持続的で包摂的な成長を柱として「2040年までに、開かれた、ダイナミックで、強靱(きょうじん)かつ平和なアジア太平洋共同体とする」との理念を掲げている。

<APEC 参加国/地域>

(出所)外務省ウェブサイト

(22年3月8日現在)

ASEAN経済共同体(ASEAN Economic Community 以下AEC)は、ASEAN域内の単一市場・生産拠点の統合を目的としており、ヒト・モノ・カネの移動の自由度を高めるための重要なマイルストーンとして、15年に発足した。

03年の第9回ASEAN首脳会議で採択された「第二ASEAN協和宣言」のなかで創設計画が明らかとなり、04年から発足に向け行動計画が開始された。08年には、「AEC Blueprint 2015」により、15年までの目標や実施スケジュールが示され、15年11月にASEAN10ヵ国(インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス)がAEC発足宣言に調印し、同12月末に発足した。

「AEC Blueprint 2015」では、①単一の市場と生産基地の形成、②競争力のある経済地域の創出、③公平な経済発展、④グローバルな経済への統合という4つの目標を掲げられた。15年11月のAECの活動の進捗状況を評価するレポート「ASEAN Economic Community 2015 progress and Key Achievements」によると、「AEC2015」の実施率は506項目中の469項目達成で92.7%であった。

15年11月に採択された「AEC Blueprint 2025」は、①高度に統合されかつ結束した経済、②競争力のある革新的でダイナミックなASEAN、③高度化した連結性と分野別協力、④強靭で包括的、人間本位、人間中心のASEAN、⑤グローバルASEANという5つの戦略的な目標が掲げられ、AEC2015実施中に生じた課題等を踏まえた内容となっている。

(18年9月12日現在)

アフリカ連合(AU)が掲げる「アジェンダ2063」の取組みの一つで、物品およびサービスの単一市場の創設、資本や人の自由な移動および投資促進等を目的とする。AU全加盟国・地域が参加すれば、GDP3.4兆ドル・人口12億人の巨大FTAとなる。

21年1月1日、AUはAfCFTAの運用開始を宣言したが関税撤廃に向けた実務面での交渉は現在も続けられ、進捗は極めて遅い。同月時点で原産地規則の交渉が完了した(図表1)。AU加盟55か国・地域中AfCFTAに参加していないのはエリトリア1か国のみである(図表2)。なお、22年10月9日時点での未批准国はベナン、ボツワナ、コモロ、リビア、リベリア、マダガスカル、モザンビーク、ソマリア、南スーダン、スーダンの10か国。

[図表 1] AfCFTA交渉進捗状況

[図表 2] AfCFTA年表

(22年10月11日現在、担当:アフリカ部 曽山)

アフリカ連合(African Union;AU)は1963年に発足したアフリカ統一機構(Organization of African Unity;OAU)を前身とし、1999年の「シルテ宣言*1」を受けて2002年に改組発足した。

アフリカ全55の国・地域*2が加盟しており、本部はエチオピア首都のアディス・アベバ。最高意思決定機関は「総会」(首脳会議)で年一回開催されており、その下に加盟国閣僚で構成される閣僚執行理事会や政策執行機関のAU委員会が設置されている。

総会議長は任期1年、通常1月に開催される総会で加盟国の3分の2以上の得票で選出される。

活動目的はアフリカ諸国・民間部門間の一層の統一・連帯の達成、アフリカの政治・経済・社会統合の加速化、アフリカの平和・安全保障・安定の促進、民主主義の原則と国民参加・良い統治の促進、持続可能な経済・社会・文化開発の促進等である。

*1 シルテ宣言

1999年9月、リビアのシルテで開催されたOAUの第4回首脳会議で採択された決議。

*2 加盟国

アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、

カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、

コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、

ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、エスワティニ、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト、

西サハラ(我が国未承認)

(参考)

本邦外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/oau/oau.html)

AU公式サイト(https://au.int/en)

(22年11月8日現在、担当:アフリカ部 中居)

「アラブの春」(英語表記:Arab Spring)は、2010年末からアラブ諸国に拡がった一連の民主化運動の総称である。チュニジアで2010年12月に失業中の青年が警察に抗議して焼身自殺したのをきっかけとして反政府運動が高まり、北アフリカから中東地域にまで波及した。チュニジア、エジプト、リビア、イエメンでは、民衆による大規模なデモにより長期独裁政権が崩壊し、モロッコなどでは憲法改正が実現した。他方で、アルジェリア、サウジアラビアなどでは体制転換に至らなかった。またシリアでは、内戦がなおも続いている。「アラブの春」の大きな特徴は、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を使い一般民衆がデモの呼びかけを行い、情報の共有を図ったことで、これにより大規模かつ国境を越える民主化運動のうねりが生まれた。

(18年7月26日現在)

アラブ諸国間の協力強化と調整を目的として結成された地域組織。45年にエジプト、イラク、サウジアラビア、イエメン、ヨルダン、シリア、レバノンの7か国で結成されたが、その後リビア、スーダン、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、モーリタニア、ソマリア、ジブチ、クウェート、バーレーン、カタール、オマーン、アラブ首長国連邦、コモロ、パレスチナ解放機構が加盟した。現在は21か国と1機構が加盟。(18年12月7日現在)

14年9月にイランが支援するシーア派武装勢力ホーシーは、サーレハ元大統領派などとともにイエメンの首都サヌアを制圧した。ハーディ大統領は軟禁され、その後辞任した。15年2月になり、ホーシーが政権掌握を宣言すると、ハーディ大統領派(以下、暫定政権)は南部アデンに拠点を移して対抗、ハーディ大統領は辞意を撤回した。その後、ジハード主義者のアラビア半島のアルカイダ(AQAP)」を交えた3つ巴の内戦となった。アラブ諸国の大半や米国は、暫定政権を正式な政権として承認している。

ホーシーの南部侵攻が進むなか、15年3月にイエメン政府を支持するサウジアラビア(以下、サウジ)は、オマーンを除くGCC諸国とともにホーシーに対する空爆を開始した。背景には、イランの影響を受けるホーシーの勢力が伸張し、中東におけるイランの影響力が拡大することをサウジが懸念したことがある。

現在のイエメン紛争は「ホーシー陣営vs暫定政権陣営」の構図となっているが、各陣営とも内部対立があった(図表)。ホーシー陣営では、17年12月にサウジなどへの協力の意思を示したサーレハ元大統領がホーシーに殺害された。一方で暫定政権陣営では、18~20年に南部分離派(STC)(UAEが支援)が暫定政権(サウジが支援)と対立し、戦闘を繰り返してきた。サウジとUAEが協調して、暫定政権とSTCの関係改善を働きかけた結果、暫定政権とSTCは19年11月に権力分担協定を締結した。その後協議が決裂する場面もあったが、20年12月18日に暫定政権とSTCが共同で新内閣を組閣した。

また、サウジ政府はホーシーとの停戦を模索している様子である。19年11月には、オマーン仲介のもとホーシーとの停戦協議を行なった。ただし21年1月時点でも、ホーシーによるサウジ攻撃や、サウジ等によるホーシー支配地域への空爆が続いており、停戦の兆しはみられない。

長引く紛争の結果、イエメンでは飢餓、衛生環境の悪化、住民が戦闘に巻き込まれるなどが大きな問題となっている。一方、サウジとしても軍事費や人道支援費が財政の負担となっている。

(21年1月29日現在)

図表]イエメン紛争の関係図

(出所)各種報道よりJCIF作成

イスラム金融とは、イスラム法(シャリーア)に沿った金融取引の総称。イスラム法では利子(リバー)の受け払いが禁止され、豚やアルコール、タバコをはじめとしたイスラム教の禁制品を扱う事業体に対しても金融の対象とすることが禁じられている。イスラム金融は、転売契約やリース契約を応用し実物取引を介してイスラム法に適合した金融の仕組みが構築されている。

(19年9月24日現在)

「イスラム国」(英語表記:Islamic State、IS)はシリア~イラクを主な活動拠点とするスンニ派のイスラム過激派組織。「ISIS」(イラクとシリアのイスラム国)、「ISIL」(イラクとレバントのイスラム国)と呼ばれることもある。14年6月に最高指導者バグダーディーがイスラム国家の樹立を宣言した(これまで同組織を国家承認した国家はない)。同指導者(19年10月に米国の特殊作戦により死亡)はカリフ(預言者ムハンマドの正統な後継者)を自称し、世界中のスンニ派イスラム教徒に忠誠を求めていた。14年にはシリア北東部およびイラク北西部に渡る広範な地域を制圧し、約800万人の住民を支配した。もっとも米軍主導の有志連合軍およびクルド人からなる民兵組織が、17年7月にはイラク北部の都市モスルを、10月には同組織が「首都」と称したシリア北部の都市ラッカを奪還し、同組織は同年末までには両国における支配地域の大半を失った。但しISは21年2月にイラクのバグダッドで100人以上の死傷者をだす自爆テロを起こすなど、その後もイラク各地に潜伏し、散発的に攻撃を行っている。また、同組織に忠誠を誓った分派組織が西アフリカのサヘル地域、エジプトのシナイ半島、南アジア、東南アジアなど世界各地で活動を続けている。

(21年2月20日現在)

一国二制度(One Country, Two Systems)

中国の「特別行政区」(Special Administrative Region、SAR)である香港とマカオの統治原則。両地域においては中国本土の社会主義を適用せず、一つの国(中国)のなかに二つの制度(社会主義と資本主義)が併存している状態を指す。

英国から中国への香港返還を約した1984年の英中共同声明では、中国本土の社会主義を香港には適用せず従来の資本主義体制や生活様式を返還後50年(2047年まで)維持すると合意した。

上記声明に基づき、中国全国人民代表大会は97年7月1日の香港返還に先立って「香港特別行政区基本法(Basic Law)」を制定した。前文では「香港に対する主権行使の回復にあたっては、中華人民共和国憲法第31条(※)の規定に基づき香港特別行政区を設置するとともに、『一国二制度』の方針に基づき香港においては社会主義の制度と政策を実施しない」との方針が明記されている。

「基本法」は香港に行政権や立法権、司法権を付与し高度な自治を保障してきた。しかし、中国政府は20年6月に香港での反政府活動を禁止する「香港国家安全維持法」を制定し香港に対する統制を強めており「一国二制度」は揺らいでいる。これに対して米国、オーストラリア、カナダ、英国は香港に関する共同声明を発表し、中国政府による「国家安全法」の制定は、国連に登録され法的拘束力のある英中共同声明に対する明らかな違反行為であるとの懸念を示している。同懸念に対し中国外務省は「中国政府は英中共同声明ではなく、中華人民共和国憲法と香港基本法に基づいて香港を統治している。いかなる国も英中共同声明を根拠に香港に干渉することはできない」と抗議している。

なお、ポルトガルから中国へのマカオ返還(1999年12月20日)に際しても「基本法」に基づく「一国二制度」による自治(2049年まで)が認められている。

(※)同条は「国家は必要がある場合には特別行政区を設立することができる。特別行政区において実行する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律により規定する」と定めている。

(参考)

「英中共同声明」(1984年12月)

「香港特別行政区基本法(Basic Law)」(1990年4月制定、1997年7月施行開始)

「香港に関する共同声明」(2020年5月)

(2021年8月12日現在)

中国の習近平(Xi Jinping)国家主席が2013年から提唱している広域経済圏構想(英語表記は「Belt and Road Initiative、BRI」)。陸路で中央アジアを経て欧州に続く「シルクロード経済ベルト(一帯)」と、南シナ海からインド洋を通り欧州へ向かう「21世紀海上シルクロード(一路)」を合わせて「一帯一路」と呼ぶ[図表1]。中国と関係国の二国間・多国間メカニズムに依拠し、沿線諸国との経済パートナーシップを積極的に展開するとともに、相互の政治的信頼、経済的統合、文化的寛容を備えた共同体の構築を目指している。

15年に国家発展改革委員会・外交部・商務部が連名で発表した「シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードの共同建設を推し進めるビジョンと行動」により、構想の具体的な内容が明らかになった。同文書は、参加国との協力分野について①政策協調(政府間協力)、②インフラ整備、③貿易・投資の自由化、④金融協力、⑤民間交流を挙げている。

本構想におけるインフラ建設を資金面から支援するため、シルクロード基金(Silk Road Fund)やアジアインフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank、AIIB)、BRICSの5か国が主体となる新開発銀行(New Development Bank、NDB)などが中国主導で設立された。

22年2月6日時点において、中国は本構想について148か国、32の国際機関と合意文書を締結しており加盟国は世界中に広がっている[図表2]。日本は本構想への参加表明はしていない。

「一帯一路」参加国向けの対外投資については、途上国に過剰投資を行い返済不能に陥らせる「債務の罠」や、中国主導で整備された港湾施設などが軍事利用される恐れがあるとの懸念が示されている。21年6月に開催されたG7サミットでは、「一帯一路」に対抗し途上国のインフラ整備を支援するための新たな構想を立ち上げることが合意されたほか、EUも21年12月に「グローバル・ゲートウェイ構想」を発表した。民主主義、法の支配や人権といった考え方を尊重し、高い透明性と良質なガバナンスに基づく持続可能なインフラ支援を推進する方針を明確にした。

(参考)中国政府「Belt and Road Portal」(https://www.yidaiyilu.gov.cn/index.htm)

(注)中国政府「Belt and Road Portal」上のリストに挙げられている148か国(2022年2月6日時点)

(出所)中国政府「Belt and Road Portal」をもとにJCIF作成

「ファイブ・アイズ(5つの目)」

UKUSA協定と呼ばれる、アメリカやイギリスを中心とした5ヵ国の諜報に関する協定の通称。

UKUSA協定は、加盟各国の諜報機関が傍受した機密情報や監視用設備などを共有・相互利用するための協定である。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5ヵ国間で締結されている。第2次世界大戦中、アメリカ軍とイギリス軍は共同でドイツの暗号機を解読したことから協力関係は始まったと言われている。大戦後の1948年、アメリカとイギリスの間でUKUSA協定が結ばれ、その後カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが2次メンバーとして参加した。参加国はアメリカ以外イギリス連邦国家となっている。

(18年12月20日現在)

開発途上国・地域を原産地とする鉱工業産品および農水産品の輸入について、一般の関税率よりも低い税率を適用することにより、開発途上国・地域の輸出所得の増大、工業化の促進と経済発展を支援するという先進国による途上国支援制度。先進国並みに経済が発展した特恵受益国(地域を含む)や、特恵受益国を原産地とする品目のうち高い国際競争力を有する品目については、特恵関税の適用対象から除外される。

(2022年6月30日現在)

イランと米国、英国、フランス、ドイツ、ロシア、中国、EUの間で包括的共同行動計画(Joint Comprehensive Plan of Action:JCPOA)に沿ってイランの核開発を監視・ 制限する代わりに、同国に科していた経済制裁を解除するという合意。15年7月14日にJCPOAが合意・締結され、16年1月16日に核合意が「履行の日」を迎えたことにより、国連や各国がイランに科していた経済制裁が解除された(その後も米国による独自制裁は一部継続)。2018年5月8日に米国が離脱。その後、対イラン制裁を順次再開させていった。

核合意ではイランに核兵器を製造するのに必要な量のウラン濃縮をさせないために、3.67%を超える濃縮ウランの製造および保有を禁止している。また、アラク重水炉の再設計や遠心分離機の数量制限、国際原子力機関(IAEA)による査察等により、定期的に合意の順守状況を確認することになっている。

18年5月にトランプ米大統領により、核合意から米国が離脱することが表明された。16年1月の制裁解除後にイランと取引を行う企業が増えていたこともあり、米国は取引内容によって90日又は180日の期間(撤退期限:18年8月6日、11月4日)を設け、期日までにイランビジネスからの撤退を求めた。これに応じない非米国個人・法人については、米国法に基づき資産凍結等の制裁対象となり得た(米国による二次制裁)。

米国を除く核合意署名国(イラン・英国・フランス・ドイツ・ロシア・中国、EU)等は核合意維持に向けて話し合いを続けている。イラン側は合意の枠組みに留まるメリットがない場合にはそこからの離脱もありうると警告しており、濃縮ウランの製造再開を段階的に進めている。21年1月には20%を超える濃縮ウランとウラン金属の製造を表明した。

(21年1月28日現在)

保険(Insurance)と技術(Technology)を組み合わせた造語。保険に関する様々な手続きや管理を人工知能(AI)やビックデータ等の先端技術を利用することで効率性を高める手法のこと。保険加入者にとっては自分自身により合った保険が見つかる、事業者にとっては人件費や設備投資の削減になるなど、双方にメリットが生まれる。米国のOscar Health、Hippo Insurance、Lemonadeは、今注目のInsurTech企業である。日本ではjustInCase(ジャストインケース)がスマホ保険・一日モノ保険を展開し注目を集めている。

(19年4月25日現在)

国際電気通信連合(International Telecommunication Union、ITU)の調査に基づく各国地域のインターネット普及率。3か月以内にインターネットを利用(場所、媒体は問わない)したことがある個人の割合を示す。

ITUは1865年にパリで創設された情報通信技術分野における国連の専門機関の一つ。

(2019年2月25日現在)

インド太平洋経済枠組み(IPEF)は22年5月23日に米国が立ち上げた新経済圏構想で、(1)貿易、(2)サプライチェーン強靭化、(3)脱炭素・クリーンエネルギー、(4)汚職防止、の4分野からなる通商枠組み。発足時は米国、日本、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの 13か国だったが、22年5月30日にフィジーが参加し 14か国となった。

23年11月米サンフランシスコで開催のIPEF首脳会合では(1)貿易、(2)サプライチェーン強靭化、(3)脱炭素、クリーンエネルギー、(4)汚職防止の4項目のうち、貿易を除く3項目で合意した。24年2月にサプライチェーン協定が発効した。24年6月の閣僚級会合でクリーン経済協定、公正な経済協定、運用体制に関する協定、の3協定が締結された。

(24年6月20日現在、担当:アジア第1部 竹井)

参考リンク先(米商務省)

Indo-Pacific Economic Framework | U.S. Department of Commerce

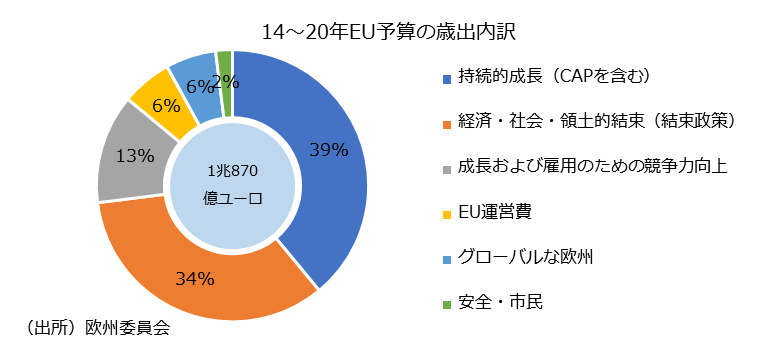

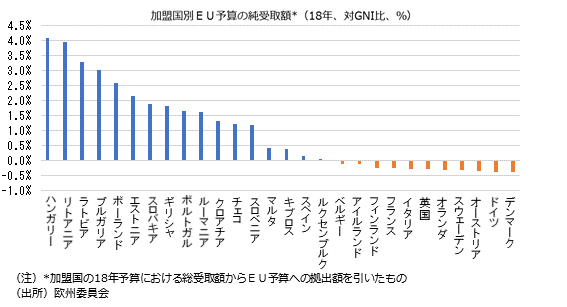

EU基金とは、EUが地域開発や雇用、イノベーション、人道支援など等EUが定める分野に関するプロジェクトに対して拠出する資金の総称。EU予算から拠出される。EU加盟国の地域間の不均衡や経済格差の縮小を目的とする欧州地域開発基金(ERDF)や結束基金(CF)に多く資金が割り当てられているため、現在は中東欧諸国(ポーランド、ハンガリー、チェコ、ルーマニア)の純受取額が大きい。

(18年7月30日現在)

【主な基金の種類と目的】

・欧州地域開発基金 European Regional Development Fund (ERDF) :地域間の不均衡の是正

・欧州社会基金 European Social Fund (ESF):雇用、職業訓練、若年層や失業者向けの就労支援

・結束基金 Cohesion Fund (CF): 経済的・社会的格差を是正し、持続可能な成長を促進

・欧州農業農村振興基金 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD):資源管理、競争力強化

・欧州海洋漁業基金 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF):資源管理、雇用創出

EUとトルコは16年3月、トルコからEUへの移民・難民流入対策を柱とする「EU・トルコ声明」に合意した。主な内容は以下の通り。

(1)トルコ経由で欧州へ流入した新たな移民・難民を一旦トルコに送還し、

(2)送還した移民・難民1人につき、トルコ内で正式な手続きを経た移民・難民1人をEU域内に移住させ、

(3)本政策の見返りとして、EUはトルコに60 億ユーロの資金支援を行うほか、トルコのEU加盟交渉の加速に応じる

但し、トルコのEU加盟交渉については、キプロス問題(※)やトルコにおける人権状況への懸念などを背景に事実上凍結状態にあり、トルコ=EU間のビザ免除についても交渉が停滞している。

20年2月、トルコは難民が欧州へ向かうことを容認するとして国境を開放、ギリシャ、ブルガリア国境に難民が殺到した。翌3月にEUのミシェル大統領とフォン・デア・ライエン欧州委員長はエルドアン大統領と会談を行い、本声明の内容を履行するよう求めたが、これに対しエルドアン大統領はEUにさらなる財政負担を求め、協議は平行線のまま終わった。もっとも、新型コロナ感染拡大を受け、同月半ばにトルコは再び欧州に通じる国境を閉鎖した。

※ キプロスは、EU加盟国であるキプロス共和国と北キプロス・トルコ共和国(以下、北キプロス)に分断されている。トルコ以外は北キプロスを国家承認しておらず、国際的に孤立している。15年以降、国連などの仲介により南北キプロスの再統合交渉が行われているが、合意には至っていない。

(21年3月31日現在)

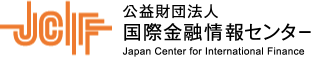

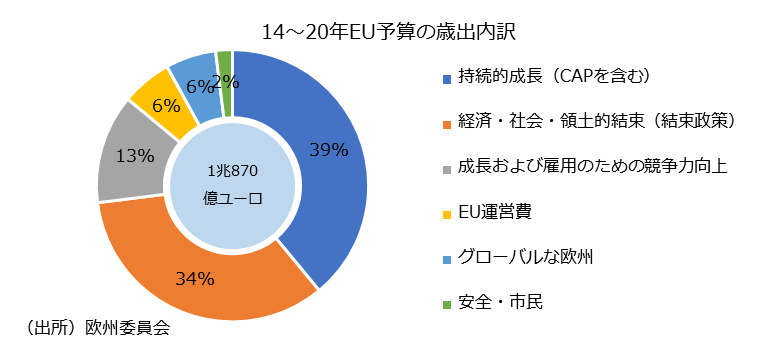

EU予算とは、欧州委員会が執行管理を行う、EU全体やEU加盟国に資する政策を行うための予算。EU全体の共通政策に長期の計画性を持たせ、収支のバランスをとるために1988年に導入された多年次予算枠組み(MFF: Multianual Financial Framework)に基づき運営されている。

予算の対象期間は最低5年間で、現行予算は14~20年の7年間を対象としている。この枠組みに基づいて全体の歳出上限に加えて、政策分野ごとに歳出上限が設定され、また各年のEU予算も決定される。

14~20年EU予算規模は1兆870億ユーロ(約141兆円)であり、EU28か国、人口約5億人を対象とする。単純計算で各年1,552億ユーロ(約20兆円)の予算は18年のEU28か国全体の名目GDPである15兆8,983億ユーロの約1%である。なお、これは18年のデンマークの一般政府予算(歳出総額1,535億ユーロ)より大きい。

A. 予算の決定プロセス

欧州委員会が予算案を提出し、欧州理事会が検討し、必要に応じて欧州理事会は欧州委員会に対して修正を求めることができる。欧州議会の承認後、EU閣僚理事会での全会一致で決定する。

B. 歳入

EU予算の歳入の9割は独自財源(Own resource)と呼ばれる以下の3項目から構成される。現行予算では独自財源はEU全体のGNIの1.23%を超えてはならないことが定められている。

(1)EU域外からの輸入に係る関税および砂糖税(歳入の約1割)

(2)加盟国の商品やサービスに科せられる付加価値税の一定割合(歳入の約1割)

(3)加盟国の国民総所得(GNI)に応じた分担拠出金(歳入の約7割)

C. 歳出

現行予算での歳出の最大項目は結束政策(Cohesion Policy)および共通農業政策(CAP: Common Agricultural Policy)であり、それぞれ歳出の3割程度を占める。

◆結束政策:EU域内の経済・社会・地域的格差の是正と成長を促すため、加盟国でのプロジェクト等への投資を支援。結束政策では3つの基金(いわゆるEU基金<JCIFpedia参照>)からプロジェクトに投資が行われる。(括弧内は結束政策予算に占める割合)

(1)結束基金(18%):一人当たりGNIがEU平均の90%未満の加盟国(現行予算では15か国が対象)を対象として、経済および社会的格差を縮小する目的

(2)欧州社会基金(24%):すべての地域に対して、雇用や教育機会の改善し、貧困状況を改善する目的

(3)欧州地域開発基金(57%):すべての地域に対して、成長産業に投資を行い競争力強化と雇用創出を行う。地域間の不均衡を是正し、経済および社会的結束を強化する

◆共通農業政策:農民への所得支援、農業生産性の向上、農村経済の活性化や気候変動などへの対応を支援

なお、各国の18年EU予算からの総受取額からEUへの拠出金を引いた純受取額を比べると、04年以降にEUに加盟した中・東欧諸国やバルト3国の受け取り額が大きい。

(19年11月19日現在)

ウェブサイトから情報を取得し、その情報を加工して新たな情報を生成すること。データの取得を自動化できるため業務効率化を図れる、 APIが提供されていない場合にも情報が取得できる、自社にはないデータが利用できるなどのメリットがある一方で、取得する先のHTMLの構造が変わってしまうとプログラムを修正する必要がある、アクセスを拒否される場合がある、セキュリティリスクがある等のデメリットもある。まずは利用できるAPIがないか確認し、スクレイピングを行わなくても情報取得ができる方法はないか考え、スクレイピングの負荷による問題が発生しないか検討し、著作権法や動産侵入法等の法律に抵触しないことを十分に確認したうえで、ウェブサイトの規約を守ってスクレイピングを行うべきである。スクレイピングを行うプログラムをスクレイパーと呼ぶ。ウェブ・スクレイピングを使った代表的なサービスとして、グノシー(無料ニュースアプリ)、トリバゴ(宿泊施設比較サイト)などが挙げられる。

(19年4月26日現在)

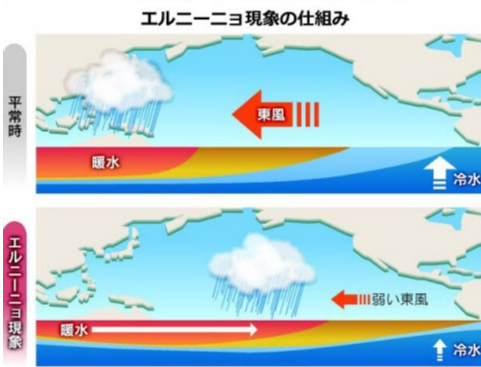

エル・ニーニョ現象は、赤道に向かって流れるフンボルト海流が弱まり、太平洋赤道域の日付変更線付近からペルー沿岸北部にかけて広い海域で海面水温が平年より2~5度ほど高くなる現象である。この海水温上昇により赤道海域では上昇気流が活発化し北太平洋高気圧が強まるため、世界的に異常気象がもたらされる。数年に一度の頻度で、クリスマス頃に発生し、ペルー沖合では海水温上昇で魚卵孵化率の低下によりアンチョビ・イワシ等が不漁となる。「エル・ニーニョ(スペイン語:神の子)」の語源は諸説ある。発生時期がイエス・キリストの誕生を祝うクリスマス頃であることに由来するとの説や、植民地期(16~18世紀)のペルーで休漁を余儀なくされた漁師が家族団らんの時間を確保できることを神の思し召しと解釈したことに由来するとの説などがある。

(図表別添 出所:日本気象庁)2019年1月16日現在

ブラジルの複合企業(Odebrecht Group)。1944 年に土木建設会社としてノルベルト・オデブレヒトが創業。現在は世界25 か国で建設・エンジニアリング 、不動産 、エネルギー、石油化学など多角的な事業を展開する南米最大規模の企業である。

ブラジル国営石油会社ペトロブラスをめぐる汚職事件の捜査(ラバジャット作戦)の過程で、 オデブレヒトが贈賄側として事件に関与したことが発覚、同社は公共事業からの締め出し、政府系開発銀行からの融資停止等の処罰を受けた。

また、逮捕された幹部の司法取引を通じ、 同社がペルーをはじめとする諸外国でも大規模な贈賄を行っていたことが明らかになり、それらの国々の内政、経済に少なからぬ影響を及ぼした。

(18年7月13日現在)

か行

IMFの非譲許的融資制度(注1)の1つ。長期的な国際収支上の問題に対処するための加盟国の構造改革を支える中期支援(スタントバイ取極より長期)が目的で、引出し(注2)可能期間は通常3年、最長で4年。融資条件は構造面での課題への対応を含んだ最長4年間のプログラムの採択と同採択後最初の12か月の政策詳細提示。対象国はパフォーマンス基準(Performance Criteria)など諸条件の遵守を前提に四半期または半期ごとに引き出す。なお、EFFに対応する譲許的融資制度として拡大クレジット・ファシリティ(ECF)がある。

(注1)非譲許的融資は市場金利に沿って供与する融資で、無利子または市場金利と比較して低金利で供与する譲許的融資と異なる。

(注2)IMFの非譲許的融資は借入国が自国通貨をIMFに払い込み、IMFから外国通貨(又はSDR)を引き出すことにより行われる。

(23年3月23日現在 中東部兼アフリカ部 南雲)

紙幣や硬貨のような実体がなく、インターネット上でやりとりされる通貨のことで、デジタル通貨の一種。その取引データはすべて暗号技術でデジタル署名されるため、二重払いや偽造といった問題を防止できる。日本円や米ドル等の法的通貨と異なり、中央政府や銀行のような公的な管理主体はない。仮想通貨は世界に2000種類以上あるといわれており、通貨ごとに開発された目的、発行ルール、取引所などが異なる。仮想通貨を扱う取引所や販売所にて仮想通貨から日本円や米ドル等法定通貨への交換、または仮想通貨同士の交換ができる。仮想通貨は価格が変動するため、近年は投資対象としてもその影響力を拡大している。G20やBIS(国際決済銀行)では、仮想通貨は決済手段として十分に普及していないことなどから暗号資産(Crypto Assets)と呼ぶのが主流となっている。

(19年4月26日現在)

(ご参考)

JCIFpedia(マネロン関係):暗号資産

2017年6月5日にサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、エジプトの4か国(以下、4か国)は、カタールとの国交断絶を発表した(※)。4か国はカタールとの陸・海・空路を封鎖し、自国民およびカタール人の双方向出入国を禁止するなど厳しい措置を取った。4か国は断交の理由として、カタールがテロ組織を支援するムスリム同胞団やイランと親密にしていることを挙げているが、カタールは否定している。断交直後にはカタールで食料不足が懸念されたものの、イラン・トルコからの輸入増加や農産物の国内生産の増加により、むしろ断交前よりも豊富な種類の新鮮な食品が揃うようになっていた。また、4か国にとってもカタールとの断交により経済や生活面に大きな影響がなく、解決する必要性も低かったことで断交状態が続いてきた。

しかし、20年12月にクシュナー大統領上級顧問がカタールを訪問して以降、米国の仲介により問題解決に向けた動きが本格化した。そして、21年1月5日にサウジのウラーで開催された第41回湾岸アラブ首脳会議(GCC首脳会議)にてGCC諸国は2つの合意文書に署名し、これにより断交中であった4か国とカタールの国交が正常化した。その後、4か国はカタールに対する陸・海・空路の封鎖を解除し、自国民およびカタール人の双方向での往来を解禁した。

(※)同日以降、「4か国」に続く形でイエメン、リビア(東部政府)、モルディブなどもカタールとの国交断絶を発表したが、断交の中心は「4か国」であった。

(21年1月28日現在)

旧英領カリブ諸国を中心とした加盟国間の経済統合、外交政策の調整、保健医療・教育等に関する機能的協力の促進を目的として1973 年に設立された機関。14か国(アンティグア・バーブーダ、ガイアナ、グレナダ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ハイチ、バハマ、バルバドス、ベリーズ)、1地域(英領モンセラット)が加盟している。

(22年9月20日現在、担当:中南米部 桂田)

外国為替相場を人為的に操作していると米国が認定した国(地域)。米財務省が年2回発行する「為替政策報告書」で公表されている

22 年 11 月に公表された為替政策報告書では貿易額の上位20か国を対象に①対米貿易黒字(年間 150 億ドル以上)、②経常収支黒字(GDP 比3%以上、または為替レート評価フレームワークを用いて財務省が大幅な経常収支「ギャップ」があると推定した場合)、③持続的で一方向の為替介入(外貨の純購入が過去12か月間のうち 8か月以上行われ、かつ介入総額が GDP 比 2%以上)の 3つを基準として当該国のマクロ経済・為替レート政策が評価されている。但し、為替操作国・地域指定は、これらの貿易・経常収支不均衡、為替介入のみならず、為替レートの推移、為替レート慣行、外貨準備のカバレッジ、資本規制、金融政策を含む広範な要素を考慮して決定されるものであり、同報告書ではスイスは3つの基準すべてに該当しているが為替操作国指定は行われていない。なお、前記の3つの基準のうちいずれか 2つに該当する国はモニタリング・リストに掲載され監視の対象となるが、米国の貿易赤字に大幅かつ不均等なシェアを占めるとされる国は2つの基準を満たさなくともモニタリング・リストに追加される。

(23年3月31日現在 アジア第1部 杉下)

イエール大学とコロンビア大学が2006年以降2年ごとに世界経済フォーラム(World Economic Forum)と協働で発表。大気汚染(Air Quality)、水質衛生、重金属、生物多様性・生息環境、森林、漁業、気候・エネルギー、大気汚染(Air Pollution)、水資源、農業の10カテゴリーからなる指標を用いて各国の環境パフォーマンスを指数化したもの。指数は0~100で評価され、スコアが高いほど環境パフォーマンスが高い(自然環境への負荷に対する生産効率性が高い)ことを示す。

(2019年2月25日現在)

13年7月、米国とEUは、包括的な貿易投資協定(環大西洋貿易投資パートナーシップ協定:Transatlantic Trade and Investment Partnership)の交渉を開始した。米欧の雇用、成長、競争力の促進に向け、16年10月にかけ15回の交渉が行われたが、17年1月に発足したトランプ政権は交渉中止を決定した。

18年7月、米国とEUは新たに貿易交渉を開始することに合意した。交渉は包括的なメガ FTA を目指したものではなく、トランプ政権がEU製品(鉄鋼等)に課した関税の廃止など、限定的な内容が中心となった。

20年12月、EU委員会は、米バイデン新政権との協力関係の構築に向け公表したアジェンダにおいて、EU・米国貿易技術理事会(TTC: Trade and Technology Council)の創設を提言した。EU・米国TTCでは関税障壁の廃止などに加え、米欧が技術や産業におけるリーダーシップを強化し、貿易投資を拡大することを目指すとした。

(21年3月9日現在)

国連開発計画(United Nations Development Programme)の年次報告書である人間開発報告書(Human Development Reports)で示される一国の教育水準を表す指標。国民総所得(GNI Index)や平均余命(Life Expectancy Index)と並ぶ人間開発指数(Human Development Index)の一つ。就学予測年数(就学開始年齢の子どもが生涯を通じて受けると予測される学校教育の合計年数)と平均就学年数(25歳以上の成人の平均就学年数)を用いて算出される。指数は0~1で評価され、値が1に近づくほど教育環境が整っていることを示す。

(2019年2月25日現在)

銀行が自己のソフトウェアを一部公開して他のソフトウェアと機能を共有できるようにしたもの。APIはApplication Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の略。銀行がソフトウェアの一部をWEB上に公開することによって、誰でも外部から利用することができるようになる。それによって自己のソフトウェアに他のソフトウェアの機能を取り入れることができるようになるので、アプリケーション同士で連携することが可能になる。ただ、外部からは機能の使い方や仕様が分からないようになっているため、使用方法も併せてWEB上に公開する必要がある。作成したい機能がすでにAPIで公開されている場合、開発時間を大幅に短縮することができたり、同じ特徴を持ったサービスが開発・改良しやすくなる。APIは無料で使用できるため、開発コストの削減にもつながる。

(19年4月26日現在)

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership :CPTPP/TPP11協定)」は、環太平洋地域の国々による包括的な経済連携協定である。オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール及びベトナムの合計11か国が参加している。モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化促進に加え知的財産、電子商取引、国有企業の規律や環境など幅広い分野で21世紀型のルールを構築することを狙いとしている。

18年3月にチリ・サンティアゴにて11か国が協定に署名した。同年10月末に発効に必要な過半数である6か国(日本・オーストラリア・メキシコ・シンガポール・ニュージーランド・カナダ)が手続きを終え、同年12月30日に発効した。その後ベトナムが19年1月14日、ペルーが21年9月19日、マレーシアが22年11月29日、チリが23年2月21日にそれぞれ発効した。現在ブルネイが国内法上の手続きを進めている段階である。また21年には英国、中国、台湾、エクアドルが、22年にはコスタリカ、ウルグアイがそれぞれ加入を申請した。

なおCPTPPは16年2月に上記11か国に米国を加えた12か国がニュージーランドで署名した環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership Agreement:TPP)が元になっている。17年1月に米国がTPPから離脱したためTPPの発効は不可能となった。このため、上記11か国はTPP協定の内容の実現を目指し新協定としてCPTPPに合意した。

(23年3月2日現在、担当:アジア2部 高田)

日本、米国、豪州、インドの4か国による安全保障や経済協力を協議する枠組み。安全保障面では4か国の合同軍事演習が行われ、経済面ではサプライチェーン(レアアースや半導体の安定供給)、最先端技術(人工知能やAIの技術流出防止、5G移動通信システム開発)、宇宙・サイバー分野(衛星情報の共有、気候変動の監視)などでの協力を目指す。2006年に安倍晋三首相(当時)が4か国の戦略対話を提唱したのがきっかけとなり、2017年11月に4か国による局長級会合(フィリピン・マニラ)が初めて開催された。2021年9月の首脳会議(米国・ワシントン)では、首脳・外相会議を毎年開催することで合意した。

(21年10月7日現在)

13年のワルシャワで開催されたCOP19における決定にて、全ての国連気候変動枠組条約締結国に対して提出が要請された20年以降の温室効果ガス削減目標のこと。なお、15年のCOP21で採択されたパリ協定(16年11月発効)で、全ての国連気候変動枠組条約締結国がこのNDCを5年ごとに提出・更新することが義務付けられた。

(2021年9月17日現在)

グリーン水素は製造工程において再生可能エネルギー由来の電気を用い二酸化炭素(CO2)を排出せずにつくられた水素。ブルー水素は化石燃料を用いるが製造工程においてCO2を大気に排出する前に回収・貯蔵することでつくられた水素。いずれも温室効果排出量をゼロとすることができる。グリーン水素技術は初期段階にありブルー水素と比べ製造コストが高いが、今後の普及に向けて技術進歩によりコスト削減を図ることが課題となっている。

(23年9月25日現在、担当:中南米部 渡辺)

クルド人は主にトルコ、イラク、シリア、イランなどに居住し、人口は3,000~3,500万人と、ほぼサウジアラビアの全人口に匹敵する。中東地域内の単一民族としては、アラブ人、トルコ人、ペルシャ人に次ぐ一大勢力である。元々の居住地域は旧オスマン帝国の領域であったが、第一次大戦の敗北で帝国が分割され、新しい国境線が居住地域を分断する結果となった。このためクルド人は、独自の国家を持たない最大の民族として知られる。宗教面ではイスラム教スンニ派が多数を占めるが、他宗派を信奉する者もいる。(18年12月5日現在)

【地図:クルド人居住地域】

(注)各国クルド人の人口統計は出していないため、人数は推計。

(出所)BBC、CIA、各種報道などをもとにJCIF作成

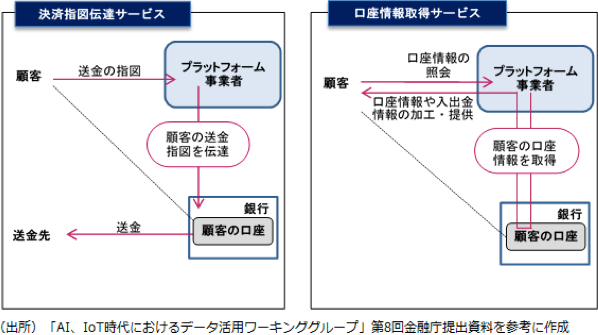

顧客の委託に基づき、銀行に対して決済指図(送金指示)の伝達を行う事業者。顧客による決済指図を銀行に伝達して仕入や経費等の振込処理を可能としたり、決済・送金分野のスタートアップがアプリ等で顧客からの依頼を受け、銀行口座にある顧客の資金をもとに銀行に対して決済指図を伝達して決済・送金を可能とするサービス等がある。代表企業として、LINE Pay(モバイル送金・決済サービスの提供)などが挙げられる。

(19年4月26日現在)

金融機関における口座情報の取得を行う事業者。個人向けの家計簿サービス、中小企業向けの会計サービス等がある。代表企業として、マネーフォワード(自動家計簿サービスの提供)などが挙げられる。

(19年4月26日現在)

世界経済フォーラム(World Economic Forum)が発表する世界競争力レポート(The Global Competitiveness Report)における指標。社会制度、インフラ、ICT普及度、マクロ経済の安定性、国民健康度、労働スキル、商品市場、労働市場、金融システム、市場規模、ビジネス活力、技術革新力の12分野の各指標を用いて、国際的な経済競争力を指数化したもの。指数は0~100で評価され、スコアが高いほど競争力を備えていることを示す。

(2019年2月25日現在)

コルレス契約は、ある銀行が国境を跨いだ送金を行う際、送金相手国との間で代金の受け払いを代行し合う契約のこと。契約を結んでいる相手先の銀行をコルレス銀行(Correspondent bank)といい、コルレス契約を結んだ銀行に開設した口座をコルレス口座という。

(2019年3月11日現在)

IMFから借入を行う国の政府は、支援を求めるに至った問題を克服するための政策調整に同意する。この政策調整はIMFからの融資の条件であり、その国がIMFに返済できることを確実にするためのもので、具体的な数値目標や構造改革などの政策目標が明記される。これらは総称して「コンディショナリティ」と呼ばれている。

(22年12月7日現在、担当:中南米部 鈴木)

さ行

自治体や企業による新たな商品・サービスを生み出すための近未来技術の実証実験を迅速に行えるよう、現行の規制や手続きを抜本的に見直す制度。日本では、アベノミクス成長戦略の一環として2017年に国家戦略特区法や構造改革特区法を改正し、2018年から本制度を導入した。これにより、自治体や企業は所管省庁へ事業計画を届け出、認可を受けると、法律で定められた手続きや規格を満たさなくても実証実験を行うことができる。語源は子供の遊び場である「砂場」。子供が自由に創作を繰り返す砂場のように、自治体や企業が規制などの制約にとらわれず何度も試行錯誤できる場をイメージしている。

(19年4月25日現在)

シェンゲン協定は、加盟国間における国境検査撤廃、統一ビザ発給のほか、不法移民に関する取り決め、国境を超える犯罪に対する司法・警察の協力等を定めている。同協定は共通国境管理の漸進的撤廃に関する協定(85 年シェンゲン協定)及びシェンゲン実施協定(90 年署名)に基づくものであり、99年発効のEU アムステルダム条約の付属議定書にシェンゲン関連法規<Schengen Acquis>として組み込まれた。

国境検査撤廃が適用される領域をシェンゲン領域と呼び、参加するには欧州理事会における全会一致の賛成が必要となっている。EU 加盟27か国のうち、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、キプロス、アイルランドを除く22 か国(※)がシェンゲン領域に参加しており、EUとの関係が非常に深い欧州自由貿易連合(EFTA)加盟4カ国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)も参加している。

※ ブルガリア、ルーマニア、クロアチアについては現在参加申請中である。

(21年3月31日時点)

世界経済フォーラム(World Economic Forum)が2006年以降毎年発表する世界ジェンダーギャップレポート(Global Gender Gap Report)において、4つ(①経済活動への参加と機会②教育到達度③健康度合いと生存状況④政治的実権)の観点から14の指標(たとえば、労働参加率、賃金格差、識字率、健康寿命、議員数など)を用いて各国のジェンダーギャップを指数化したもの。指数は0~1で評価され、スコアが高いほど性差が少ないことを示す。

(2019年2月25日現在)

所得や資産の分配における不平等を測るための代表的な指標の一つ。ジニ係数がとり得る値の範囲は0~1であり、一般に係数が1に近づくほど格差が大きいことを示す(ジニ係数0は完全平等、ジニ係数1は独占を意味する)。ただし、同じ係数であっても係数算出のもととなる関数(所得や資産の分配に関する累積分布)が異なる場合、対象の格差に対する実感(実態)が大きく異なる可能性がある。

なお、世銀ではパーセンテージ(百分率)表示にしたジニ指数(Gini Index)を用いており、100に近づくほど格差が大きいことを示す(http://www.worldbank.org/)。

(2022年8月16日現在、担当:中南米部 渡辺)

ソ連の崩壊に伴って中国との国境画定交渉を引き継いだロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギスの4か国と中国が96年4月に結成した安全保障上の多国間協力組織「上海ファイブ」が母体。

01年6月には「上海ファイブ」にウズベキスタンが加わり、「上海協力機構(SCO)」に改組され、政治、経済、貿易、科学技術、文化、教育など幅広い分野で友好的協力関係を強化するとした。また、6か国は「テロリズム、分離主義、過激主義取締りに関する上海条約」にも調印した。15年8月にインド、パキスタン、23年7月にイラン、24年7月にベラルーシが加盟し、現在の加盟国は10か国。オブザーバー国はアフガニスタン、モンゴルの2か国。

(24年7月8日現在、担当:中央アジア部 北村)

英語名:Cooperation between China and Central and Eastern European Countries

中・東欧諸国と中国が、貿易、投資、金融、交通インフラ整備、イノベーション等の分野で協力する枠組み。中・東欧16か国(※)と中国が参加することから、「16+1」会議と称される。首脳会議は 12 年にポーランドの首都ワルシャワで開催され、19年までは毎年開催されてきた。20年に中国での開催が予定されていた第9回首脳会議は新型コロナの影響で延期されていたが、21年2月にウェブ形式で開催された。

中国はこの枠組みの中で、中・東欧に対して一帯一路計画を中心としたインフラ投資や中国企業の進出、中国によるプロジェクト融資等を行っている。目玉事業となっているのは13年の首脳会議で中国、ハンガリーおよびセルビアの間で基本合意をした、ブダペスト・ベオグラード間高速鉄道整備計画である。

もっとも、その後は具体的な成果に乏しく、参加国の一部は失望感を強めているとの指摘がある。特に第1回首脳会議の開催国となったポーランドは域内最大の対中貿易赤字国であり、同国は食料品・農産品などの市場開放を通じた貿易不均衡是正を中国に求めている。

※第一回首脳会議の参加国は、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、北マケドニア、モンテネグロ、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、中国。当初は中・東欧の参加国数が16であったことから「16+1」会議と呼ばれていたが、19年4月にオブザーバーであったギリシャが枠組みに参加し「17+1」に改称、さらに21年6月にはリトアニアが離脱し「16+1」となった。

(22年2月22日時点)

2011年3月以来、シリア国内で続いているシリア政府軍と反体制派組織による内戦。2010年12月にチュニジアで起きたジャスミン革命に触発され、中東諸国で「アラブの春」と呼ばれる反政府デモが広がっていったが、シリア国内でもアサド政権を批判するデモが起こった。デモは、その後、シリア政府軍と反体制派勢力の民兵との衝突に発展した。反政府勢力には利害が一致しない様々な組織が含まれ、その後、クルド人勢力ロジャヴァや、過激派組織イスラム国(IS)が戦闘に加わり、さらに、反政府軍を支援するアメリカなどや、政府軍を支援するロシアなどの外国勢力が介入するなど、複雑な様相となっていった。

国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、シリア難民は、同国人口の4分の1に相当する500万人に達し、トルコ、レバノン、ヨルダンといった隣国を経由し、欧州などに大量に流入している。ISがほぼ壊滅したことで内戦は峠を越えたかに思われたが、2018年12月に反政府勢力を支援してきた米国が撤退を表明したことで、再び混迷する様相を見せている。

アサド政権(シリア政府軍)が支配地域を広げる一方、シリアのクルド人勢力が、トルコ国内のクルド人反政府勢力と結びついているとするトルコは、2018年1月にシリア北部に侵攻し、支援する反政府武装勢力とともに、一部地域を占拠している。米国はトルコ軍がクルド人勢力を攻撃すれば、トルコに制裁を科すと警告するなど、米国とトルコの緊張関係が強まっている。トルコは、国境付近に安全地域を設けることを提案しているが、管轄権を巡りシリア政府との対立も表面化している。また、米軍の撤退により、シリアにおけるイランの影響力が高まることに対して、イスラエルが警戒感と強めており、シリア国内のイラン軍関連施設をたびたび攻撃している。米軍撤退によりISが勢力を復活させることへの中東諸国の不安は根強く、米軍の撤退には時間を要すると見られる。

(19年1月28日現在)

イスラム法(シャリーア)に沿って発行される有価証券で、イスラム金融の取引を通じて得られる収益を原資にした債券のこと。イスラム法では利子(リバー)の受け払いが禁止されているため、銀行や企業体の「事業」が裏付けとなりその配当や手数料が投資家に支払われる。

(2022年7月27日現在、担当:アジア第2部 中村)

これまで市場に存在しなかった新たなビジネスモデルを、短期間かつ急速的に開発する企業。スタートアップは発展途上の企業であるため、外部から資金を調達する必要があり、その際に投資家・ベンチャーキャピタルなどがその支援を行う必要がある。ベンチャー企業とはベンチャーキャピタルなどからの支援を受ける点では共通しているが、ベンチャー企業は一般的に市場においてある程度受け入れられると確信が得られた事業を既存のビジネスモデルをベースに展開し、安定した収益と長期的な成長を目指す企業であるという点で、スタートアップとは異なる。

(19年4月25日現在)

IMFの非譲許的融資制度(注1)の1つ。短期的な国際収支上の問題を抱える国に対する短期・中期的支援が目的で、引出し(注2)可能期間は通常1~2年、最長で3年。融資条件は加盟国の国際収支上の問題を合理的な期間内に解決可能な信頼できる政策の採択。対象国はパフォーマンス基準(Performance Criteria)など諸条件の遵守を前提に四半期ごとに引き出す。なお、SBAに対応する譲許的融資制度としてスタンドバイ・クレジット・ファシリティ(SCF)がある。

(注1)非譲許的融資は市場金利に沿って供与する融資で、無利子または市場金利と比較して低金利で供与する譲許的融資と異なる。

(注2)IMFの非譲許的融資は借入国が自国通貨をIMFに払い込み、IMFから外国通貨(又はSDR)を引き出すことにより行われる。

(23年3月23日 中東部兼アフリカ部 南雲)

スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で特定の条件が満たされた場合にあらかじめ決められた処理(契約、コントラクト)を自動的に(スマート)実行する仕組み。第三者を介することなく自動的に処理を行うことができるため、高いセキュリティや信頼性が保たれる。

(2022年7月4日現在、担当:中東部 佐川)

平和な社会の背景にある社会的・経済的要因を分析し、その実現・促進を図る経済平和研究所(Institute for Economics and Peace、IEP)が2007年以降、毎年6月に公表している各国の平和度に関する指標。国内外における紛争の発生数・期間・死者数、殺人事件の件数、暴動やテロの発生可能性、警察・治安部隊の人数、防衛関連費のGDP比などのデータを指数化し、集計することで算出している。指数は1~5で評価され、スコアが低いほど平和であることを示す。

IEPは2008年にオーストラリア人の事業家兼慈善家であるスティーブ・キレリア(Steve Killelea)氏によって設立された。本社はシドニーにあり、ニューヨーク、ハーグ、メキシコシティ、ブラッセルに事務所を構える。

(2019年2月25日現在)

報道・言論の自由を擁護することを目的としたNGO国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)が2002年以降、毎年発表している各国・地域の報道自由度に関する指標。RSFが報道機関、弁護士、社会学者を対象に実施するアンケート調査(たとえば、民間報道機関の有無、ジャーナリストへの賄賂、政府による報道内容への関与など)結果、および各地に派遣された専門チームが現地通信員の協力を得て集計するジャーナリストや報道機関への圧力に関するデータを用いて算出されている。指数は0~100で評価され、スコアが低いほど報道自由度が高いことを示す。

RSFは1985年にパリで設立され、ブラッセル、ワシントン、ベルリン、ストックホルムなど10都市に支部を構える。加えて130か国に在籍する現地通信員とのネットワークを有す。

(2019年2月25日現在)

た行

中南米の太平洋沿岸国(コロンビア、チリ、ペルー、メキシコ)による経済統合体。11年4月に設立合意、15年7月に枠組協定発効、16年5月に追加議定書発効。加盟国間の経済統合とアジア太平洋地域との政治経済関係強化を目的としている。加盟の条件は、各同盟国と二国間FTAを締結していること、民主主義の価値観を有し法治国家であること等。 オブザーバー国は61か国、うち加盟を前提としたオブザーバー国3か国(コスタリカ、パナマおよびエクアドル)のほか、準加盟国候補国5か国( シンガポール、カナダ、 オーストラリア、ニュージーランド、韓国)、その他のオブザーバー国53か国から成る。日本は13年1月にアジア初のオブザーバー国として参加した。

(22年3月11日現在)

イスラム金融の仕組みの1つ。従来の保険制度は、保険事故の発生の有無・時期が不確定であること、払い込んだ保険料に対して高額な保険金を得てしまう可能性があることから、イスラム法(シャリーア)が禁止する不確実性および投機性に抵触するものとされてきた。イスラム保険制度(タカフル)では、これらの課題を回避するための独自スキームが採用されている。家族タカフル(個人を対象とする生命保険に相当)と一般タカフル(財産を対象とする損害保険に相当)が代表例。

(19年9月24日現在)

91年、国連開発計画(UNDP)が、中国、北朝鮮、ロシアの国境沿いを流れる豆満江流域の開発を提唱した。95年、韓国およびモンゴルも加わり「豆満江地域開発プログラム(TRADP)」として正式に発足した。05年、大豆満江(だいとまんこう)イニシアティブ(GTI)へと改称した。その後、北朝鮮が09年11月に脱退したため、GTIの対象地域は、中国(東北三省、内モンゴル自治区)、モンゴル(モンゴル東部)、ロシア(極東部)、韓国(東部港湾都市)となっている。

GTIは豆満江流域の開発を目指し、6分野(①輸送、②貿易・投資、③観光、④エネルギー、⑤環境、⓺農業)において協力を進めており、毎年持ち回りで諮問委員会を開催している。20年12月、韓国ソウルにて第20回諮問員会が開催され(ビデオ会議方式)、6分野における協力状況を確認したほか、21~24年の戦略的行動計画を採択した。

なお、開発資金(とりわけインフラ開発資金)の円滑な確保に向け、14年に各国の輸出入銀行が加盟する北東アジア輸出入銀行協会(NEA EXIM Banks Association)を発足させている。

<GTIの対象地域>

(出所)Greater Tumen Initiativeウェブサイト

(21年3月4日現在)

IMFが創設した新興国向けの緊急融資制度。09年3月24日のIMF理事会で承認された。極めて強固なファンダメンタルズと政策、政策実施の実績を備えた国を対象としており、加盟国からの申請を受け、事前の資格基準を満たしていると判断された場合に承認される。期間は1年または2年で、定期的な中間レビューを実施する。アクセスはケースごとに設定され、融資利用限度(アクセス・リミット)は適用されない。また分割払いではなく一括で迅速な融資を受け取ることが可能。

(22年12月7日現在、担当:中南米部 鈴木)

CPEC(China-Pakistan Economic Corridor)は、パキスタン南部のグワダル港と中国の新疆ウイグル自治区を結ぶ輸送路の建設と、その沿線のインフラ整備からなる一群のプロジェクトの総称。CPECはグワダルの港湾施設と経済特区都市建設、高速道路、鉄道、発電所、ガスパイプラインの建設等からなる。プロジェクト総額は620億ドル。「アーリー・ハーベスト(早期収穫)・プロジェクト」と呼ばれる14の発電所建設プロジェクト(計10,400メガワット)は21年1月までに発電容量にして約6割が完成した。中国はCPECを、自身が提唱した広域経済圏構想である「一帯一路」構想(Belt and Road Initiative)の重要プロジェクトとして位置づけている。一方でCPECに係るパキスタンの対中国債務は増加しており、同国が中国への過度な依存により「債務の罠」に陥るとの懸念も指摘されている。

(21年2月17日現在)

デジタルデータに変換されコンピュータ上で管理される通貨。電子マネーや仮想通貨(暗号資産)などはその代表である。

(19年4月26日現在)

ユーザーから委託を受け、ユーザーと銀行の間に入り、サービスを提供する業者。2018年6月の銀行法改正によって、電子決済等代行業という業種が新設された。改正前は、銀行の同意を得ずにIDやパスワード等の重要な情報を入手できることになっていたため、ユーザーから情報漏洩等のリスクについて度々指摘を受けており、また、電子決済等代行業者の法的な位置づけが明確に定まっていなかったため、電子決済等代行業者と金融機関との連携もうまく図れていなかった。銀行法改正によって、事業者登録の必須化、ユーザーから預かった情報の安全管理義務など一定の規制が課された。また、電子決済等代行業を「決済指図伝達サービス」と「口座情報取得サービス」の2つに分類し定義した(下図参照)。決済指図伝達サービスの事業者をPISP、口座情報取得サービスの事業者をAISPと呼ぶ。電子決済等代行業者の一覧は財務局のホームページから確認ができる。

(19年4月26日現在)

特別買収目的会社(SPAC)は未公開企業の買収・合併を目的に設立される会社で、SPAC上場時に資金調達を行い、これを原資に未公開企業を買収・合併する。SPAC上場時にどの企業を買収・合併するかが未定であることから白紙手形を示す「ブランク・チェック・カンパニー(blank check company)」と呼ばれることもある。

(23年2月9日現在、担当:アジア第2部 佐川)

東南アジア10か国から構成されるASEAN(東南アジア諸国連合)は、1967年の「バンコク宣言」によって設立された。原加盟国はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5か国であり、その後1984年1月にブルネイ、1995年7月にベトナム、1997年7月にミャンマーおよびラオス、1999年4月にカンボジアが加盟した。2011年3月に東ティモールが加盟を申請し、現在はオブザーバーとしてASEAN関連会議の一部に参加しながら、早期のASEAN正式加盟を目指している。設立時は共産主義に対抗するための政治的団結が主な目的であったが、近年は域内の経済協力を促進する組織としての性格が強まっているほか、日本、中国、韓国の3か国を加えた「ASEAN+3」における協力関係が強化されている。2015年12月には、ASEAN経済共同体(AEC)が正式に発足した。

(21年3月10日現在)

独立国家共同体(以下CIS)は、91年12月にソヴィエト連邦(以下ソ連)の消滅と同時に創設されたソ連構成共和国によるゆるやかな国家連合体。本部はベラルーシの首都ミンスクに置かれている。現加盟国はアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア。準加盟国はトルクメニスタン。創設時に加盟国であったウクライナは、14年のロシアによるクリミア半島併合以降CISへの参加を停止し、18年5月に正式に脱退を表明した。

(21年5月18日現在)

な行

新型コロナ感染症拡大や地政学的紛争がもたらすサプライチェーンへのリスクを低減するため、企業が海外生産拠点を自国と距離の近い国・地域へ移転すること。なお、生産拠点の自国への移転はリショアリング、価値観や安全保障上の利益を共有する国への移転はフレンドショアリングと呼ばれている。

(23年9月25日現在、担当:中南米部 渡辺)

正式名称はEconomic Community of West African States。1975年に西アフリカの域内経済統合を推進する地域機関として設立され、ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネ、トーゴ、カーボベルデの15か国が加盟している。ECOWASは81年に「防衛相互援助に関する議定書」に調印、98年には「紛争予防・管理・解決・平和維持・安全保障メカニズム」規約を採択しており、域内経済統合のほか防衛・紛争解決機能も有している。ECOWASは域内経済統合の一環として、03年に域内産の基準を満たす全品目の関税を原則撤廃したほか、15年1月に域外からの輸入品に対する共通関税を導入した。

(22年10月11日現在、担当:アフリカ部 佐川)

銀行業登録を行わず、既存の銀行との連携を図って、モバイルを通じたオンライン上での資金管理などを行う フィンテックベンチャーのこと。典型的には提携した金融機関のプラットフォーム上に独自のインターフェースを構築することで、モバイルを通じてオンライン上の決済や融資などの銀行業務全般を提供する。

(19年4月26日現在)

は行

1987年12月、ムスリム同胞団のパレスチナ支部を母体に結成されたイスラム原理主義組織。「ハマス」はアラビア語で「激情」の意。2000年代初め以降、強硬な武闘路線に転じ、シリアやイランの支援を受け、イスラエルにテロ攻撃を行った。イスラエルと米国はハマスをテロ組織に指定している。

(21年3月4日現在)

バーゼル銀行監督委員会(中央銀行総裁・

なお、バーゼルⅢでは普通株式比率が7%、Tier1比率が8.5%、自己資本比率が10.5%という最低基準が定められている。

20年3月、

(2020年6月25日現在)

○ パリクラブとは、対外債務の返済が困難となった国に対して、二国間公的債務(ODA債権及び非ODA債権)の債務再編措置を取り決めるための非公式会合です。1956年、アルゼンチンの債務問題を扱ったのが始まりであり、原則、毎月、仏・経済財政産業省で開催され、常時参加国はG7各国を含む19か国です。

○ パリクラブでは、債権国、債務国とも政府が代表となって交渉し、債務国がIMFとの間で融資を伴う経済プログラムに合意していることを前提として債務再編措置(繰延べ又は削減)に合意します。債務再編においては、債務国の経済状況や債務の状況を踏まえ、ケースバイケースで債務国の状況に見合った適切な措置を適用していくこととなっています。

○ パリクラブにおける債務再編を行う場合には、債務国に対して、パリクラブと合意した措置と同等の措置で、非パリクラブ諸国や民間債権者とも債務再編に合意することを求めます(コンパラビリティーの原則)。また、パリクラブでは、多数決ではなく全会一致で決定が行われます。

○ パリクラブはこれまで、78か国に対し371回の債務再編措置を実施しています(2004年1月末現在)。

注:非ODA債権には、国際協力銀行のアンタイドローンや日本貿易保険の有する付保商業債権等のODAに分類されない公的債務が含まれます。

(20年3月10日現在)

東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

The Regional Comprehensive Economic Partnershipの略で、20年11月15日に15か国(ASEAN10か国と日本・中国・韓国・オーストラリア・ニュージーランド)が署名した大型の自由貿易協定(FTA)である。中国が参加する大型FTAとしては初で、その規模は人口・GDP・貿易総額(輸出)において世界全体の約3割を占める。22年1月1日に、カンボジア、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドの10か国について発効し、2月1日に韓国でも発効した。また、マレーシアでは3月18日に発効した。なお、インドは19年11月に対中貿易赤字の拡大を懸念して交渉から離脱したが、インドの即時加入を可能とする協定内容となっている。

RCEPは全20章で構成されており、物品貿易、サービス貿易、投資、政府調達、知的財産、電子商取引等が含まれる。しかしながら、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)と比べて自由化水準は低い。実際、各参加国への配慮から関税撤廃率(品目ベース)は91%とTPP(99%)に及ばない。また、TPPで規定されている国有企業、環境、労働、規制の整合性を規定した章は設けられていない。

【図表1】RCEP交渉分野

【図表2】アジア太平洋地域の経済連携

(出所)報道よりJCIF作成

(2022年3月18日現在)

正式名称はEast African community。1999年に東アフリカの域内統合を推進する地域機関として設立された。現在はブルンジ、コンゴ民主共和国、ケニア、ルワンダ、南スーダン、ウガンダ、タンザニアの7カ国が加盟しており、本部はタンザニアのアルーシャにある。

EACは域内経済統合として、05年に関税同盟を結成し域内関税の撤廃や対外共通関税を設定し、10年にはヒト・モノ・資本等の自由な移動を可能とする共同市場の協定を発効し、共同市場化を進めている。加えてEACは13年に通貨同盟協定を署名し、域内の単一通貨の実現を目指しており、最終的には政治統合による連邦化を目標としている。

(出所)mapchart.net

(23年10月20日現在、担当:アフリカ部 中居)

世界銀行が10項目(起業手続き、建設許可取得、電力確保、資産登記、資金調達、少額投資家保護、納税、通関行政、契約履行、破綻処理)における時間的・金銭的コストやその他リスクの指標を用いて、各国地域でのビジネス環境(ビジネスのし易さ)を指数化したもの。指数は0~100で評価され、スコアが高いほどビジネス環境が整備されていることを示す。

(2019年2月25日現在)

1982年にレバノンで結成されたシーア派イスラム主義組織。レバノンにおけるシーア派主導のイスラム国家の樹立、イスラエルの破壊を標榜する。「ヒズボラ」はアラビア語で「神の党」の意。イランの財政・軍事支援を受けているとされる。ヒズボラの政治部門はレバノン議会に議席を有し、連立与党として重要省庁に閣僚を出している。軍事部門はイスラエルとの国境で武力衝突が絶えない。また、シリアのアサド政権(シーア派系のアラウィー派が主体)を支援しているとされ、米国は97年10月にヒズボラをテロ組織に指定した。

(21年1月22日現在)

正式名称は「パレスチナ民族解放運動」。1950年代に設立され、67年に「パレスチナ解放機構(PLO)」へ加入。「ファタハ」はアラビア語で「勝利」の意。PLOの中核組織であり、政治的立場は中道左派、対イスラエル穏健派。

(21年3月4日現在)

金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、インターネットや人工知能(AI)などの情報技術(IT)を利用した新しい金融サービスのこと。代表的な例として、スマートペイメント(現金や銀行での手続きを必要としない電子的な決済)、クラウドファンディング(インターネット上で不特定多数の人から資金調達する仕組み)、仮想通貨などが挙げられる。フィンテックの台頭により、従来金融機関のみが担ってきた決済、融資、資産運用等の金融サービスを、非金融機関(IT企業、EC企業)も行えるようになった。KPMGによる世界で最も成功しているフィンテックイノベーターを紹介する年次報告書「Fintech100(2018年版)」によれば、世界のフィンテックトップ企業の大半は米国企業及び中国企業が占めている。日本企業からもQUOINE(コイン、仮想通貨「Liquid」の開発・運営)とFolio(フォリオ、テーマ投資型オンライン証券サービス)の二社がランクインしている。

(19年4月25日現在)

汚職・腐敗の防止を目指すNGOトランスペアレンシー・インターナショナル(Transparency International、TI)が1995年以降、毎年1月に公表している各国・地域の汚職・腐敗に関するランキングの指標。世界銀行や世界経済フォーラム、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットなどが企業や専門機関に実施したアンケート調査(たとえば、公務員の汚職に対する罰則規定や起訴状況、公的資金の配分や使用における明確な手順および説明責任の有無、民間経済活動に対する国家の関与度合いなど)結果をもとに、180か国地域の公的部門の腐敗に対する認知度を指数化している。指数は0~100で評価され、スコアが高いほど腐敗認知度が低い(公的部門がクリーンである)ことを示す。なお2012年にCPIの評価方法が変更しているため、それ以前のスコアと直接比較することはできない。

TIは世界銀行のアフリカ担当局長であったピーター・アイゲン氏(Peter Eigen、現同機関諮問議会議長)が1993年にベルリンで創設し、現在世界100か国以上に支部を有す。

(2019年2月25日現在)

BRICS(ブリックス)

BRICS(ブリックス)は、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の頭文字を並べて作った造語で、この新興5か国を中心とする多国間枠組みを指す(設立条約や常設の事務局はない)。01年11月に米ゴールドマン・サックスのジム・オニール氏が投資家向けレポートで、経済成長が著しいブラジル、ロシア、インド、中国の新興4か国を「BRICs」と称したことに由来する。「BRICs」は06年9月の4か国外相会議で正式な枠組みとして発足し、09年6月に初の公式首脳会議を開いた(09年以降、毎年首脳会議を開催)。10年9月の外相会議で南アフリカの新規加盟が決まり、その後「BRICS」と総称されるようになった(末尾を複数形を示す小文字の「s」から南アフリカを示す大文字の「S」に変更)。

BRICSはグローバルな課題について新興国の立場から協議するとともに、加盟国間の協力拡大に取り組んできた。BRICSは①政治・安全保障、②経済・金融、③文化・人的交流を3つの柱と位置付け、これまでに金融(後述の新開発銀行の設立)をはじめ、貿易投資促進、競争政策、環境、科学技術、スポーツ、教育、農業研究など多様な分野で多数の協定や覚書を締結している。

24年1月にエジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア(注)、アラブ首長国連邦(UAE)の5か国が新規加盟した。なお同時期に加盟を予定していたアルゼンチンは23年12月に発足したミレイ政権が加盟しないことを決定した。

BRICSは加盟国や新興国のインフラ整備や持続可能な開発プロジェクトに資金を供給する国際金融機関として、15年7月に新開発銀行(NDB :New Development Bank)を設立した(BRICS銀行と称されることもある)。NDBには21年9月にバングラデシュ、同年10月にアラブ首長国連邦(UAE)、23年2月にエジプトが新たに加盟した(ウルグアイは加盟に向け国内手続き中)。NDBの本部は上海にあり、資本金は527億ドルである(創設メンバー5か国が各100億ドルを拠出)。22年末までに承認されたプロジェクトは96件、328億ドルである(このうち輸送インフラ建設プロジェクトが105億ドル、新型コロナ緊急支援プロジェクトが90億ドル等)。23年にはバングラデシュ向けのプロジェクトも承認された。

(注)もっともサウジアラビアは24年1月以降も加盟招請に応じておらず検討中との姿勢を示しており、24年6月のBRICS外相会議にも招待国として参加している。

(2024年6月17日現在)

EU域内企業や個人に対して米国の経済制裁措置に従うことを禁じ、制裁により損害が生じた場合は、裁判所で損害賠償請求が出来るというもの。1996年に米国がキューバに対して行った制裁からEU域内企業を守るために制定されたが、利用されたことはこれまでない。18年8月に米国による対イラン制裁が再開されたことを受けて、EUとイランの貿易・経済関係を制裁から守るための改訂「ブロッキング規則」が8月7日に発動された。(18年12月5日現在)

(ご参考)欧州委員会のプレスリリース

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_en.htm

仮想通貨(暗号資産)の中核となる取引データ技術のこと。ネットワーク内で発生した取引データを「トランザクション」、複数のトランザクションをまとめたものを「ブロック」、このブロックが時系列に沿って繋がっていくデータ構造を「ブロックチェーン」という。もし仮に、ブロック内の情報を改ざんしようと試みた場合、変更したブロックから算出されるハッシュ値(0と1からなるデータを一定の法則で同じ長さに短縮した数値)は変更前のそれと異なるようになっているため、後続するすべてのブロックのハッシュ値を変更しなければならなくなる。すべてのハッシュ値の変更は事実上困難であるため、ブロックチェーンは改ざん耐性に優れたデータ構造を有しているといえる。ブロックチェーンは記録されているすべての取引を誰でも確認できる。様々なユーザーによって分散して管理されるのが特徴(この仕組みを「P2P方式」という)であり、システム障害に強く、かつ低コストで金融サービスが運用できると期待されている。

(19年4月26日現在)

米財務省は米国の財・サービス貿易の輸出入総額上位20か国の為替政策について、15年の貿易円滑化・貿易執行法で定められた3つの基準を用いて分析し半期ごとに報告書を公表している。3つの基準は、①大幅な対米貿易の輸出超(年間150億ドル以上の対米財・サービス貿易黒字額)、②大幅な経常黒字(GDP比3%以上、もしくは経常収支ギャップ(注1)がGDP比1%以上)、③持続的で一方的な為替介入(過去12か月中8か月以上の介入かつGDP比2%以上の介入総額)となっている。米国財務省はこれら基準への該当状況に加え、為替レートの推移、資本規制など広範な要因を考慮したうえで「為替操作国」を認定し、制裁措置も視野に政策の是正を要求する。また原則として2つの基準に該当した国を「監視対象国」に認定している(注2)。「監視対象国」は対象要件から外れた後も、指標の改善が一過性のものでないことを確認するため、その後少なくとも2回の報告書で監視対象国リストに残すこととしている。

(注1)米財務省が、「現実の経済収支から循環的な変動を除いた構造的な経常収支」と「望ましい政策下での経常収支」のギャップを推計して算出。

(注2)2つの基準に該当しなくても、中国のように巨額の対米貿易黒字により1つの基準該当で「監視対象国」に指定されるケースもある。

(24年2月20日現在)

・トランプ政権の提案により17年8月に開始された北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉は18年9月に妥結し、3か国は11月に署名、名称をUSMCAとした。その後の手続きは、米国で、メキシコの労働基準等を問題視する議会下院民主党の反対により遅れた。19年12月に民主党とトランプ政権が合意に達し、3か国は修正議定書(Protocol of Amendment)に署名した。各国議会によるUSMCA実施法案の可決を経て、3か国政府はUSMCA発効に向けた国内手続き完了を通知した。USMCAは最後の通知(米国、4月24日)から3か月目の初日となる20年7月1日に発効した。

・USMCAの協定文は34章(序章を除く)の条文、付属文書、個別の約束事項などを記載したサイドレターで構成される。米国が交渉から離脱した「環太平洋パートナーシップ協定(TPP、現CPTPP/TPP11協定)」に含まれていた内容を中心にNAFTAの刷新が図られ、カナダの酪農産業等の市場開放が期待される一方、自動車産業の原産地規則強化などで保護主義的要素も含み、評価は分かれる。自動車の原産地規則については、(1)域内関税ゼロの条件となる域内付加価値率(RVC)の引き上げ、(2)自動車の付加価値のうち一定以上を高賃金労働者による生産とする労働価値比率(LVC)、(3)鉄鋼・アルミニウムの域内調達条件の追加等が盛り込まれ、自動車メーカーは北米での生産体制の見直しが必要との見方が多い。(JCIFpedia 「NAFTA」参照)。

(20年7月1日現在)

・北米自由貿易協定(North American Free Trade Agreement、以下NAFTA)は、米国、カナダ、メキシコの3か国で構成される自由貿易協定である。92年12月に署名され、94年1月1日に発効した。協定は貿易・サービスの自由化、知的所有権の保護、紛争解決、政府調達など22章からなる。また、補完協定で環境、労働についても規定している。

・20年7月1日にNAFTAに代わる新協定「米国・メキシコ・カナダ協定(United States-Mexico-Canada Agreement: USMCA)」が発効したことに伴い、効力を失った(JCIFpedia 「USMCA」参照)。

(20年10月13日現在)

ま行

「 南シナ海問題」

南シナ海における九段線内および隣接した水域の島嶼に対する主権ならびに海域に対する権利に係る中国、台湾、東南アジア諸国の主張の対立。

中国は九段線内および隣接した水域の島嶼における主権と海域に対する主権的権利ならびに管轄権を主張しており、南沙諸島においては、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイが、西沙諸島においては中国、台湾、ベトナムが当事者となっている。また、スカボロー礁の領有権については中国とフィリピン、ナトゥナ諸島の海域については中国とインドネシアの主張が対立している。

16年7月にはオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所が、フィリピンと中国の南シナ海問題に係る仲裁裁判において、中国の主張する「九段線に囲まれた海域における海洋権益」に法的根拠がない旨の判決が出しているが、その後も主張の対立は継続している。

東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国は、南シナ海問題の平和的解決を目指し、行動規範(Code Of Conduct)の策定を目指している。なお、中国の李克強首相は18年11月に3年以内に行動規範の策定に係る協議を終わらせたいと述べている。

(18年12月20日現在)

ミンスク合意1は、ウクライナ東部紛争について2014年9月5日にロシア政府、ウクライナ政府、ウクライナ東部の親ロシア派、欧米(OSCE:欧州安全保障協力機構)の代表者による和平協議で署名された和平合意である。合意には、①ウクライナ軍とウクライナ東部の親ロシア派武装勢力の即時停戦、②親ロシア派が占拠するウクライナ東部の一部地域に対する3年間の「特別な地位(自治権)」の付与、③ウクライナ国内におけるロシア語を使用する権利の保証などの12項目が含まれる。

ミンスク合意2は、ミンスク合意1による停戦が実現しなかったことから、2015年2月11日に開催されたノルマンディ・フォーマット4か国(ロシア・ウクライナ・ドイツ・フランス)首脳会談で署名された新たな和平合意である。合意には、①15年2月15日からの停戦、②ウクライナ東部地域からの重火器の撤収、③ウクライナ東部地域へ「特別な地位(自治権)」を付与する憲法の改正(15年末まで)、④捕虜の解放、⑤ウクライナ政府による東部国境管理などの13項目が含まれる。

(18年8月24日現在)

「ムスリム同胞団」(英語表記:Muslim Brotherhood、以後、同胞団)は、1928年にエジプトでハサン・アル=バンナーにより創設された、イスラム復興を目指すスンニ派の社会政治運動組織。宗教活動のみならず、病院・学校運営や貧困支援などの慈善活動により勢力を拡大した。中東をはじめとしたイスラム諸国には同胞団系の組織が存在し、穏健な社会改革を志向するとされるが、中にはパレスチナ自治政府ガザ地区のハマスのような過激なイスラム原理主義勢力もある。同胞団出身のムルスィー前大統領を打倒して就任したエジプトのシーシ大統領は同胞団をテロ組織に指定し、徹底的に弾圧している。また、世襲による国王や首長を国家元首とするサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーンも、政治的に強い影響力を持つ同胞団の台頭が自国の統治体制への脅威となることから同胞団をテロ組織に指定し、国内での活動を禁止している。17年6月にこれら4か国はカタールに対し同胞団を支援していることなどを理由に国交断絶を宣言したが、21年1月に4か国は3年半に及ぶ断交に終止符を打ち、カタールと和解することで合意した。

(21年1月29日現在)

(スペイン語表記Mercosur、ポルトガル語表記 Mercosul)

南米南部共同市場(メルコスール)は1995年1月に発効した関税同盟である。現在の加盟国は、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラ(加盟資格停止中)、ボリビア(加盟5か国各国議会の批准は23年12月に完了、議決権獲得のためのボリビア国内の手続き中)、準加盟国は、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビア、スリナム、ガイアナ。準加盟国の条件は、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)に加盟し、メルコスール正式加盟国と貿易協定を締結していること。関税同盟には参加しない。

域外国・経済圏との貿易協定締結交渉については、原則としてメルコスールの全加盟国の合意が必要(共同市場審議会決議第32/00号)。

・発効済:中南米諸国(チリ、ペルー、メキシコ等)との経済補完協定(ACE)、アンデス共同体とのACE、イスラエルとのFTA、エジプトとのFTA、インドとの特恵貿易協定、南部アフリカ関税同盟(SACU)との特恵貿易協定。

・署名済:パレスチナとのFTA、シンガポールとのFTA

・合意済:EUとの連携協定の通商部分(FTA)に政治合意(2019年6月、最終合意に向けた交渉を継続)、欧州自由貿易連合(EFTA)とのFTA(2019年8月)

・交渉中:湾岸協力理事会(GCC)とのFTA、カナダとのFTA、韓国とのFTA

(24年1月11日現在)

隠し債務問題とは、13年から14年にかけて国営企業3社(EMATUM、Proindicus、MAM)に対し海外金融機関から総額約20億ドルの融資が行われたものの多額の使途不明金などによってこれら3社がデフォルトに陥ったこと、またこのうち2社(Proindicus、MAM)の債務について必要な議会承認プロセスを経ずにチャン財務相(当時)が契約書に署名し政府保証が付与されたため、モザンビーク政府が同債務を負うことが16年4月に突如発覚したことである(EMATUMはもともと政府保証付)。

16年4月から5月の間に、IMFやドナーグループ(世界銀行など国際機関、欧州諸国で形成)は、隠し債務の発覚を受けてモザンビーク政府への財政支援を停止した。17年1月にモザンビーク政府も同債務の返済ができなくなり、例えば大手格付会社S&Pは同国の外貨建てソブリン格付けを選択的債務不履行に引き下げた。

(2019年2月7日現在)

や行

雄安新区 (ゆうあんしんく)

中国共産党中央委員会および国務院が、17年4月1日に、建設計画を発表した新区。当該新区開発は、深圳経済特区や上海浦東新区に次ぐ国家的プロジェクトと位置付けられている。

当該新区は北京市の南南西、約105kmの距離に位置し、北京市・天津市・雄安新区でほぼ正三角形を為す。35年までの時間軸で、初期、中期、および長期の開発エリアを定めて建設が進む。

当該プロジェクトを通じて、以下目標の達成を目指す。

1.グリーンスマートシティの建設

2.美しい生態環境の創造

3.ハイエンドのハイテク産業の発展

4.都市管理の新しいモデルの創造

5.効率的な輸送ネットワークの構築

6.構造改革の推進

7.市場開放の推進

18年10月現在、

初期開発エリア(100㎢)

のうち、市民サービスセンター(雄安新区市民服務中心)の建設が完了しており、既に一部入居が始まっている。内燃機関車両の進入は制限されており、離れた場所にある駐車場からのシャトルバス(電気自動車)による移動を求められる。当該敷地内には自動運転車専用レーンが設けられ、百度(バイドゥ)グループが自動運転システム(アポロ)の実証実験を行っている。また、アリババグループは自走ロボットによる自動宅配サービスの実証実験を実施しており、上述目標「1」「2」「3」および「5」などの達成に向けた取り組みが具体的に進んでいる。

北京市の南、天安門から約50kmの場所に、現在建設中の北京新空港(北京大興国際空港、19年7月竣工予定)を経由して雄安新区に至る高速鉄道と高速道路が建設される予定。

(18年11月5日現在)

企業価値10億ドル以上の非上場、ベンチャー企業のこと。主に、創業10年以内の企業を指すことが多い。米国のベンチャー投資家アイリーン・リーによって作られた言葉で、伝説上の生き物であるユニコーンのようにまれな存在という意味が込められている。現在は大企業へと進化したFacebook社やtwitter社もかつてはユニコーン企業の一つであった。ユニコーン企業はそのほとんどが米国と中国に拠点を持っており、2018年12月に日本経済新聞が発表した調査結果によれば、日本はプリファード・ネットワークス(IoTにフォーカスしたコンピュータソフトウェア・ハードウェア・ネットワークの研究・開発・販売)1社のみ。

※企業価値:企業が将来にわたって生み出すフリーキャッシュフロー(企業が自由に使えるキャッシュのこと。「企業本来の活動により獲得したキャッシュフロー」から「現事業維持のために投資に回したキャッシュフロー」を差し引いたもの。)の現在価値。

(19年4月25日現在)

1994年にカザフスタンのナザルバエフ大統領(当時)が旧ソ連諸国間でEUのような深い経済・政治統合を推進するためユーラシア同盟の構想を提唱した。2010年にベラルーシ、カザフスタン、ロシアの3国間で関税同盟が発足した。2014年5月に3国は経済協力体制をさらに強化するためユーラシア経済同盟(EAEU)創設条約に調印し、EAEUは15年1月に発足した。同月にアルメニア、8月にキルギスが加盟し現在の加盟国は5か国(図表)。現在のオブザーバー参加国はモルドバ(17年4月)、ウズベキスタン、キューバ(20年12月)の3か国。

【図表】ユーラシア経済同盟加盟国(23年10月12日時点)

(出所)ユーラシア経済同盟HP

2015年5月にロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席はEAEUと「一帯一路」構想とを連携する共同声明を発表した。このほかEAEUは15年5月にベトナムと自由貿易協定、18年5月に中国と貿易経済協力協定およびイランと暫定自由貿易協定、19年10月にシンガポールおよびセルビアとそれぞれ自由貿易協定を締結している。

(23年10月12日現在、担当:中央アジア部 北村)

ら行

ラ・ニーニャ(La Niña)現象は、太平洋の東部赤道付近の海面水温が平年よりも低下する気象現象。エル・ニーニョ現象(JCIFpedia「エル・ニーニョ現象」を参照)の逆の気象現象として知られている。数年ごとに発生し、エル・ニーニョ同様に世界中に波及して異常気象の原因となる。なお、ラ・ニーニャはスペイン語で女の子を意味するニーニャ(Niña)に女性定冠詞のラ(la)が付いたもの。エル・ニーニョ(エル<el>は男性定冠詞でニーニョ<Niño>は男の子の意。幼子イエス・キリストを指す)の逆の現象であることから当初アンチ・エル・ニーニョと称されていたが、語感が悪いなどの理由からラ・ニーニャが提唱され、定着した。

(添付画像出所)お天気.com

(23年12月8日現在、担当:中南米部 渡辺)

中南米33か国が参加する対話と政治的合意のための政府間機構。地域の多様性に配慮しつつ漸進的に地域統合を進めていくことを目標としている。

2008年12月のリオ・グループ(1980年代中米紛争を中南米諸国で解決するために結成されたコンタドーラ・グループが発展したもの)特別首脳会合,および同時開催の第1回ラテンアメリカ・カリブ首脳会合(CALC)において,米国から自立した地域統合を目指すことを目的としたCELACの設立意図が表明され、CELACは2011年12月に正式に発足した。

CELACの最高意思決定機関は首脳会合で、原則として年1回開催されている。対外的にCELACを代表するのは前・現・次期議長国およびカリブ共同体議長国で構成される「カルテット」。

ブラジル政府は2020年1月、CELACが民主主義の促進に寄与していないとして参加を停止した。

(2021年2月1日現在)

(CELAC公式ウェブサイト:http://celacinternational.org/)

IMFの非譲許的融資制度(注1)の1つ。緊急を要する国際収支上のニーズを抱えた全加盟国への迅速な金融支援が目的で、融資条件に事前行動(Prior Action)を含む場合があるが同じく非譲許的融資制度のスタンドバイ取極や拡大信用供与措置と異なり、完全なプログラムやレビューを必要とせず、一括引出し(注2)。なお、RFIに対応する譲許的融資制度としてラピッド・クレジット・ファシリティ(RCF)がある。

(注1)非譲許的融資は市場金利に沿って供与する融資で、無利子または市場金利と比較して低金利で供与する譲許的融資と異なる。

(注2)IMFの非譲許的融資は借入国が自国通貨をIMFに払い込み、IMFから外国通貨(又はSDR)を引き出すことにより行われる。

(23年3月23日 中東部兼アフリカ部 南雲)

規制(Regulation)と技術(Technology)を組み合わせた造語。金融機関が先端技術を駆使して各種規制に伴うコストを引き下げ、生産性を高める手法のこと。2008年のリーマンショック以降、金融機関に対する規制強化は複雑化の一途をたどっており、各機関は多額の投資を伴いながらその対応を行っている。金融機関は規制対応に費やすコストの増加や専門知識を保有する人材不足等の課題に直面している中で、高度な本人確認サービスやリスクデータ分析等のレグテックはこうした課題の解決策として期待されている。

(19年4月25日現在)

わ行

アルファベット

ACFTAとは、中国とASEAN(10か国)により締結された自由貿易協定(ASEAN China Free Trade Agreement)のことで「物品貿易」、「サービス貿易」、「投資」の3つの協定で構成されている。ACFTAのうち物品貿易協定が2005年7月に、サービス貿易協定が07年7月に、投資協定が10年1月にそれぞれ発効した。

19年7月にACFTA原産地規則の変更等の改定議定書(アップグレード版「ACFTA2.0」)が発効し、付加価値基準に比べ手続きがより簡便な関税分類変更(HSコードの上4桁の変更)基準が原産地規則の選択肢に追加された。

22年11月には第25回ASEAN中国首脳会議が開催され、ACFTAのアップグレード版「ACFTA3.0)」に向けた交渉開始が正式に発表された。「ACFTA3.0」には、世界的な課題に対応できる協定へとアップグレードすることを目的に、市場アクセスのさらなる自由化と投資の自由化のためのガイドラインの策定および「サプライチェーン連結性の強化」、「グリーン経済の開発」、「電子形式での貿易・経済の拡大」等の新たな分野での協力が盛り込まれる見込み。23年2月に第3回ACFTA特別合同委員会がオンラインで開催され、第1回「ACFTA3.0」交渉が行われたほか同年4月には第2回交渉がバンコクで行われた。ASEANと中国は24年末までに「ACFTA3.0」を妥結することを目標としている。

(23年5月24日現在、担当:中国部 吉川)

アフリカ連合(AU)が掲げる「アジェンダ2063」の取組みの一つで、物品およびサービスの単一市場の創設、資本や人の自由な移動および投資促進等を目的とする。AU全加盟国・地域が参加すれば、GDP3.4兆ドル・人口12億人の巨大FTAとなる。

21年1月1日、AUはAfCFTAの運用開始を宣言したが関税撤廃に向けた実務面での交渉は現在も続けられ、進捗は極めて遅い。同月時点で原産地規則の交渉が完了した(図表1)。AU加盟55か国・地域中AfCFTAに参加していないのはエリトリア1か国のみである(図表2)。なお、22年10月9日時点での未批准国はベナン、ボツワナ、コモロ、リビア、リベリア、マダガスカル、モザンビーク、ソマリア、南スーダン、スーダンの10か国。

[図表 1] AfCFTA交渉進捗状況

[図表 2] AfCFTA年表

(22年10月11日現在、担当:アフリカ部 曽山)

東南アジア10か国から構成されるASEAN(東南アジア諸国連合)は、1967年の「バンコク宣言」によって設立された。原加盟国はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5か国であり、その後1984年1月にブルネイ、1995年7月にベトナム、1997年7月にミャンマーおよびラオス、1999年4月にカンボジアが加盟した。2011年3月に東ティモールが加盟を申請し、現在はオブザーバーとしてASEAN関連会議の一部に参加しながら、早期のASEAN正式加盟を目指している。設立時は共産主義に対抗するための政治的団結が主な目的であったが、近年は域内の経済協力を促進する組織としての性格が強まっているほか、日本、中国、韓国の3か国を加えた「ASEAN+3」における協力関係が強化されている。2015年12月には、ASEAN経済共同体(AEC)が正式に発足した。

(21年3月10日現在)

ASEAN経済共同体(ASEAN Economic Community 以下AEC)は、ASEAN域内の単一市場・生産拠点の統合を目的としており、ヒト・モノ・カネの移動の自由度を高めるための重要なマイルストーンとして、15年に発足した。

03年の第9回ASEAN首脳会議で採択された「第二ASEAN協和宣言」のなかで創設計画が明らかとなり、04年から発足に向け行動計画が開始された。08年には、「AEC Blueprint 2015」により、15年までの目標や実施スケジュールが示され、15年11月にASEAN10ヵ国(インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス)がAEC発足宣言に調印し、同12月末に発足した。

「AEC Blueprint 2015」では、①単一の市場と生産基地の形成、②競争力のある経済地域の創出、③公平な経済発展、④グローバルな経済への統合という4つの目標を掲げられた。15年11月のAECの活動の進捗状況を評価するレポート「ASEAN Economic Community 2015 progress and Key Achievements」によると、「AEC2015」の実施率は506項目中の469項目達成で92.7%であった。

15年11月に採択された「AEC Blueprint 2025」は、①高度に統合されかつ結束した経済、②競争力のある革新的でダイナミックなASEAN、③高度化した連結性と分野別協力、④強靭で包括的、人間本位、人間中心のASEAN、⑤グローバルASEANという5つの戦略的な目標が掲げられ、AEC2015実施中に生じた課題等を踏まえた内容となっている。

(18年9月12日現在)

89年11月、オーストラリアのホーク首相の提唱で創設された経済協力の枠組みである。日本や米国をはじめアジア太平洋地域の21か国/地域が参加している(常設事務局はシンガポール)。アジア・太平洋地域における持続可能な成長と繁栄に向け、貿易・投資の自由化・円滑化、地域経済統合の推進、経済・技術協力の促進などに取り組んでいる。首脳会議では、域内の課題にとどまらず、テロ問題等、国際社会全体の課題についても協議している。

20年11月、「ボゴール宣言(94年採択)」に代わる新しい目標として「プトラジャヤ・ビジョン2040」を採択した。貿易・投資の自由化、デジタル経済とイノベ―ション、持続的で包摂的な成長を柱として「2040年までに、開かれた、ダイナミックで、強靱(きょうじん)かつ平和なアジア太平洋共同体とする」との理念を掲げている。

<APEC 参加国/地域>

(出所)外務省ウェブサイト

(22年3月8日現在)

アフリカ連合(African Union;AU)は1963年に発足したアフリカ統一機構(Organization of African Unity;OAU)を前身とし、1999年の「シルテ宣言*1」を受けて2002年に改組発足した。

アフリカ全55の国・地域*2が加盟しており、本部はエチオピア首都のアディス・アベバ。最高意思決定機関は「総会」(首脳会議)で年一回開催されており、その下に加盟国閣僚で構成される閣僚執行理事会や政策執行機関のAU委員会が設置されている。

総会議長は任期1年、通常1月に開催される総会で加盟国の3分の2以上の得票で選出される。

活動目的はアフリカ諸国・民間部門間の一層の統一・連帯の達成、アフリカの政治・経済・社会統合の加速化、アフリカの平和・安全保障・安定の促進、民主主義の原則と国民参加・良い統治の促進、持続可能な経済・社会・文化開発の促進等である。

*1 シルテ宣言

1999年9月、リビアのシルテで開催されたOAUの第4回首脳会議で採択された決議。

*2 加盟国

アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、

カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、

コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、

ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、エスワティニ、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト、

西サハラ(我が国未承認)

(参考)

本邦外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/oau/oau.html)

AU公式サイト(https://au.int/en)

(22年11月8日現在、担当:アフリカ部 中居)

BRICS(ブリックス)

BRICS(ブリックス)は、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の頭文字を並べて作った造語で、この新興5か国を中心とする多国間枠組みを指す(設立条約や常設の事務局はない)。01年11月に米ゴールドマン・サックスのジム・オニール氏が投資家向けレポートで、経済成長が著しいブラジル、ロシア、インド、中国の新興4か国を「BRICs」と称したことに由来する。「BRICs」は06年9月の4か国外相会議で正式な枠組みとして発足し、09年6月に初の公式首脳会議を開いた(09年以降、毎年首脳会議を開催)。10年9月の外相会議で南アフリカの新規加盟が決まり、その後「BRICS」と総称されるようになった(末尾を複数形を示す小文字の「s」から南アフリカを示す大文字の「S」に変更)。

BRICSはグローバルな課題について新興国の立場から協議するとともに、加盟国間の協力拡大に取り組んできた。BRICSは①政治・安全保障、②経済・金融、③文化・人的交流を3つの柱と位置付け、これまでに金融(後述の新開発銀行の設立)をはじめ、貿易投資促進、競争政策、環境、科学技術、スポーツ、教育、農業研究など多様な分野で多数の協定や覚書を締結している。

24年1月にエジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア(注)、アラブ首長国連邦(UAE)の5か国が新規加盟した。なお同時期に加盟を予定していたアルゼンチンは23年12月に発足したミレイ政権が加盟しないことを決定した。

BRICSは加盟国や新興国のインフラ整備や持続可能な開発プロジェクトに資金を供給する国際金融機関として、15年7月に新開発銀行(NDB :New Development Bank)を設立した(BRICS銀行と称されることもある)。NDBには21年9月にバングラデシュ、同年10月にアラブ首長国連邦(UAE)、23年2月にエジプトが新たに加盟した(ウルグアイは加盟に向け国内手続き中)。NDBの本部は上海にあり、資本金は527億ドルである(創設メンバー5か国が各100億ドルを拠出)。22年末までに承認されたプロジェクトは96件、328億ドルである(このうち輸送インフラ建設プロジェクトが105億ドル、新型コロナ緊急支援プロジェクトが90億ドル等)。23年にはバングラデシュ向けのプロジェクトも承認された。

(注)もっともサウジアラビアは24年1月以降も加盟招請に応じておらず検討中との姿勢を示しており、24年6月のBRICS外相会議にも招待国として参加している。

(2024年6月17日現在)

旧英領カリブ諸国を中心とした加盟国間の経済統合、外交政策の調整、保健医療・教育等に関する機能的協力の促進を目的として1973 年に設立された機関。14か国(アンティグア・バーブーダ、ガイアナ、グレナダ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ハイチ、バハマ、バルバドス、ベリーズ)、1地域(英領モンセラット)が加盟している。

(22年9月20日現在、担当:中南米部 桂田)

独立国家共同体(以下CIS)は、91年12月にソヴィエト連邦(以下ソ連)の消滅と同時に創設されたソ連構成共和国によるゆるやかな国家連合体。本部はベラルーシの首都ミンスクに置かれている。現加盟国はアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア。準加盟国はトルクメニスタン。創設時に加盟国であったウクライナは、14年のロシアによるクリミア半島併合以降CISへの参加を停止し、18年5月に正式に脱退を表明した。

(21年5月18日現在)

中南米33か国が参加する対話と政治的合意のための政府間機構。地域の多様性に配慮しつつ漸進的に地域統合を進めていくことを目標としている。

2008年12月のリオ・グループ(1980年代中米紛争を中南米諸国で解決するために結成されたコンタドーラ・グループが発展したもの)特別首脳会合,および同時開催の第1回ラテンアメリカ・カリブ首脳会合(CALC)において,米国から自立した地域統合を目指すことを目的としたCELACの設立意図が表明され、CELACは2011年12月に正式に発足した。

CELACの最高意思決定機関は首脳会合で、原則として年1回開催されている。対外的にCELACを代表するのは前・現・次期議長国およびカリブ共同体議長国で構成される「カルテット」。

ブラジル政府は2020年1月、CELACが民主主義の促進に寄与していないとして参加を停止した。

(2021年2月1日現在)

(CELAC公式ウェブサイト:http://celacinternational.org/)

COVAXファシリティは、新型コロナのワクチンを共同購入し途上国などへ分配するための国際的な枠組みである。

世界保健機関(WHO)が主導し、途上国へのワクチン普及を進める国際組織「Gaviワクチンアライアンス」や、感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)などと連携して、途上国へのワクチン供給に取り組んでいる。

高所得国や中所得国は資金を拠出してワクチンを共同購入し、人口の2割分のワクチンを受け取る一方、低所得の国にはワクチンを無償で提供する。日本を含む約190の国・地域が参加している。

21年末までに20億回分の新型コロナワクチンを確保し供給することを目指している(20年12月時点の目標)。UNICEFの21年9月の発表によるとこれまでに100億ドル以上の資金を調達し6か月間で139か国に2億4,000万回分のワクチンを供給した。

(21年9月24日現在)

CPEC(China-Pakistan Economic Corridor)は、パキスタン南部のグワダル港と中国の新疆ウイグル自治区を結ぶ輸送路の建設と、その沿線のインフラ整備からなる一群のプロジェクトの総称。CPECはグワダルの港湾施設と経済特区都市建設、高速道路、鉄道、発電所、ガスパイプラインの建設等からなる。プロジェクト総額は620億ドル。「アーリー・ハーベスト(早期収穫)・プロジェクト」と呼ばれる14の発電所建設プロジェクト(計10,400メガワット)は21年1月までに発電容量にして約6割が完成した。中国はCPECを、自身が提唱した広域経済圏構想である「一帯一路」構想(Belt and Road Initiative)の重要プロジェクトとして位置づけている。一方でCPECに係るパキスタンの対中国債務は増加しており、同国が中国への過度な依存により「債務の罠」に陥るとの懸念も指摘されている。

(21年2月17日現在)

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership :CPTPP/TPP11協定)」は、環太平洋地域の国々による包括的な経済連携協定である。オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール及びベトナムの合計11か国が参加している。モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化促進に加え知的財産、電子商取引、国有企業の規律や環境など幅広い分野で21世紀型のルールを構築することを狙いとしている。

18年3月にチリ・サンティアゴにて11か国が協定に署名した。同年10月末に発効に必要な過半数である6か国(日本・オーストラリア・メキシコ・シンガポール・ニュージーランド・カナダ)が手続きを終え、同年12月30日に発効した。その後ベトナムが19年1月14日、ペルーが21年9月19日、マレーシアが22年11月29日、チリが23年2月21日にそれぞれ発効した。現在ブルネイが国内法上の手続きを進めている段階である。また21年には英国、中国、台湾、エクアドルが、22年にはコスタリカ、ウルグアイがそれぞれ加入を申請した。

なおCPTPPは16年2月に上記11か国に米国を加えた12か国がニュージーランドで署名した環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership Agreement:TPP)が元になっている。17年1月に米国がTPPから離脱したためTPPの発効は不可能となった。このため、上記11か国はTPP協定の内容の実現を目指し新協定としてCPTPPに合意した。

(23年3月2日現在、担当:アジア2部 高田)

正式名称はEconomic Community of West African States。1975年に西アフリカの域内経済統合を推進する地域機関として設立され、ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネ、トーゴ、カーボベルデの15か国が加盟している。ECOWASは81年に「防衛相互援助に関する議定書」に調印、98年には「紛争予防・管理・解決・平和維持・安全保障メカニズム」規約を採択しており、域内経済統合のほか防衛・紛争解決機能も有している。ECOWASは域内経済統合の一環として、03年に域内産の基準を満たす全品目の関税を原則撤廃したほか、15年1月に域外からの輸入品に対する共通関税を導入した。

(22年10月11日現在、担当:アフリカ部 佐川)

1994年にカザフスタンのナザルバエフ大統領(当時)が旧ソ連諸国間でEUのような深い経済・政治統合を推進するためユーラシア同盟の構想を提唱した。2010年にベラルーシ、カザフスタン、ロシアの3国間で関税同盟が発足した。2014年5月に3国は経済協力体制をさらに強化するためユーラシア経済同盟(EAEU)創設条約に調印し、EAEUは15年1月に発足した。同月にアルメニア、8月にキルギスが加盟し現在の加盟国は5か国(図表)。現在のオブザーバー参加国はモルドバ(17年4月)、ウズベキスタン、キューバ(20年12月)の3か国。

【図表】ユーラシア経済同盟加盟国(23年10月12日時点)

(出所)ユーラシア経済同盟HP

2015年5月にロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席はEAEUと「一帯一路」構想とを連携する共同声明を発表した。このほかEAEUは15年5月にベトナムと自由貿易協定、18年5月に中国と貿易経済協力協定およびイランと暫定自由貿易協定、19年10月にシンガポールおよびセルビアとそれぞれ自由貿易協定を締結している。

(23年10月12日現在、担当:中央アジア部 北村)

EU基金とは、EUが地域開発や雇用、イノベーション、人道支援など等EUが定める分野に関するプロジェクトに対して拠出する資金の総称。EU予算から拠出される。EU加盟国の地域間の不均衡や経済格差の縮小を目的とする欧州地域開発基金(ERDF)や結束基金(CF)に多く資金が割り当てられているため、現在は中東欧諸国(ポーランド、ハンガリー、チェコ、ルーマニア)の純受取額が大きい。

(18年7月30日現在)

【主な基金の種類と目的】

・欧州地域開発基金 European Regional Development Fund (ERDF) :地域間の不均衡の是正

・欧州社会基金 European Social Fund (ESF):雇用、職業訓練、若年層や失業者向けの就労支援

・結束基金 Cohesion Fund (CF): 経済的・社会的格差を是正し、持続可能な成長を促進

・欧州農業農村振興基金 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD):資源管理、競争力強化

・欧州海洋漁業基金 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF):資源管理、雇用創出

EUとトルコは16年3月、トルコからEUへの移民・難民流入対策を柱とする「EU・トルコ声明」に合意した。主な内容は以下の通り。

(1)トルコ経由で欧州へ流入した新たな移民・難民を一旦トルコに送還し、

(2)送還した移民・難民1人につき、トルコ内で正式な手続きを経た移民・難民1人をEU域内に移住させ、

(3)本政策の見返りとして、EUはトルコに60 億ユーロの資金支援を行うほか、トルコのEU加盟交渉の加速に応じる

但し、トルコのEU加盟交渉については、キプロス問題(※)やトルコにおける人権状況への懸念などを背景に事実上凍結状態にあり、トルコ=EU間のビザ免除についても交渉が停滞している。

20年2月、トルコは難民が欧州へ向かうことを容認するとして国境を開放、ギリシャ、ブルガリア国境に難民が殺到した。翌3月にEUのミシェル大統領とフォン・デア・ライエン欧州委員長はエルドアン大統領と会談を行い、本声明の内容を履行するよう求めたが、これに対しエルドアン大統領はEUにさらなる財政負担を求め、協議は平行線のまま終わった。もっとも、新型コロナ感染拡大を受け、同月半ばにトルコは再び欧州に通じる国境を閉鎖した。

※ キプロスは、EU加盟国であるキプロス共和国と北キプロス・トルコ共和国(以下、北キプロス)に分断されている。トルコ以外は北キプロスを国家承認しておらず、国際的に孤立している。15年以降、国連などの仲介により南北キプロスの再統合交渉が行われているが、合意には至っていない。

(21年3月31日現在)

EU予算とは、欧州委員会が執行管理を行う、EU全体やEU加盟国に資する政策を行うための予算。EU全体の共通政策に長期の計画性を持たせ、収支のバランスをとるために1988年に導入された多年次予算枠組み(MFF: Multianual Financial Framework)に基づき運営されている。

予算の対象期間は最低5年間で、現行予算は14~20年の7年間を対象としている。この枠組みに基づいて全体の歳出上限に加えて、政策分野ごとに歳出上限が設定され、また各年のEU予算も決定される。

14~20年EU予算規模は1兆870億ユーロ(約141兆円)であり、EU28か国、人口約5億人を対象とする。単純計算で各年1,552億ユーロ(約20兆円)の予算は18年のEU28か国全体の名目GDPである15兆8,983億ユーロの約1%である。なお、これは18年のデンマークの一般政府予算(歳出総額1,535億ユーロ)より大きい。

A. 予算の決定プロセス

欧州委員会が予算案を提出し、欧州理事会が検討し、必要に応じて欧州理事会は欧州委員会に対して修正を求めることができる。欧州議会の承認後、EU閣僚理事会での全会一致で決定する。

B. 歳入

EU予算の歳入の9割は独自財源(Own resource)と呼ばれる以下の3項目から構成される。現行予算では独自財源はEU全体のGNIの1.23%を超えてはならないことが定められている。

(1)EU域外からの輸入に係る関税および砂糖税(歳入の約1割)

(2)加盟国の商品やサービスに科せられる付加価値税の一定割合(歳入の約1割)

(3)加盟国の国民総所得(GNI)に応じた分担拠出金(歳入の約7割)

C. 歳出

現行予算での歳出の最大項目は結束政策(Cohesion Policy)および共通農業政策(CAP: Common Agricultural Policy)であり、それぞれ歳出の3割程度を占める。

◆結束政策:EU域内の経済・社会・地域的格差の是正と成長を促すため、加盟国でのプロジェクト等への投資を支援。結束政策では3つの基金(いわゆるEU基金<JCIFpedia参照>)からプロジェクトに投資が行われる。(括弧内は結束政策予算に占める割合)

(1)結束基金(18%):一人当たりGNIがEU平均の90%未満の加盟国(現行予算では15か国が対象)を対象として、経済および社会的格差を縮小する目的

(2)欧州社会基金(24%):すべての地域に対して、雇用や教育機会の改善し、貧困状況を改善する目的

(3)欧州地域開発基金(57%):すべての地域に対して、成長産業に投資を行い競争力強化と雇用創出を行う。地域間の不均衡を是正し、経済および社会的結束を強化する

◆共通農業政策:農民への所得支援、農業生産性の向上、農村経済の活性化や気候変動などへの対応を支援

なお、各国の18年EU予算からの総受取額からEUへの拠出金を引いた純受取額を比べると、04年以降にEUに加盟した中・東欧諸国やバルト3国の受け取り額が大きい。

(19年11月19日現在)

FATF(Financial Action Task Force)とは、AML/CFT(アンチ・マネーロンダリング/テロ資金供与対策)の国際協調を推進するための政府間会合であり、AML/CFTの国際基準となるFATF勧告の策定や、勧告遵守状況などの審査を実施する多国間の枠組み。FATF勧告は190以上の国・地域に適用されている。

FATF勧告の履行が著しく不十分とみなされる国は、ハイリスク及び非協力国・地域として国名が公表される。国名が公表された国・地域は国際金融活動に支障をきたすこととなる。(18年12月5日現在)

(ご参考)FATFホームページ

http://www.fatf-gafi.org/about/

JCIFpedia(マネロン関係):FATF

IMFが創設した新興国向けの緊急融資制度。09年3月24日のIMF理事会で承認された。極めて強固なファンダメンタルズと政策、政策実施の実績を備えた国を対象としており、加盟国からの申請を受け、事前の資格基準を満たしていると判断された場合に承認される。期間は1年または2年で、定期的な中間レビューを実施する。アクセスはケースごとに設定され、融資利用限度(アクセス・リミット)は適用されない。また分割払いではなく一括で迅速な融資を受け取ることが可能。

(22年12月7日現在、担当:中南米部 鈴木)

「ファイブ・アイズ(5つの目)」

UKUSA協定と呼ばれる、アメリカやイギリスを中心とした5ヵ国の諜報に関する協定の通称。

UKUSA協定は、加盟各国の諜報機関が傍受した機密情報や監視用設備などを共有・相互利用するための協定である。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5ヵ国間で締結されている。第2次世界大戦中、アメリカ軍とイギリス軍は共同でドイツの暗号機を解読したことから協力関係は始まったと言われている。大戦後の1948年、アメリカとイギリスの間でUKUSA協定が結ばれ、その後カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが2次メンバーとして参加した。参加国はアメリカ以外イギリス連邦国家となっている。

(18年12月20日現在)

1980年にヨルダンの首都アンマンで開催されたアラブ・サミットでのジャービル・クウェート首長(当時)の提案を受け、翌1981年にサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェートによって設立。本部(事務局)はサウジアラビアの首都リヤドに所在。正式名称は、「Cooperation Council for the Arab States of the Gulf(アラビア語:Majlis Al-Ta'aawni li Duwali Al khalyiji Al-'arabiya)」であるが、Gulf Cooperation Council(GCC)という略称が用いられることが多い。

1976 年にクウェートのジャービル皇太子(当時)が政治・経済等における協力関係の樹立のため湾岸諸国の連邦を提案したことに遡る。79年のイラン革命によるシーア派のイスラム国の誕生や、80年のイラン・イラク戦争の勃発など中東情勢が急速に緊迫の度合いを深めたことを背景に、81年2月にリヤドにおいて6カ国外相会議が開催され全会一致でGCC 設立に合意した。この合意に基づき同年 5 月にアブダビで開催された第 1 回首脳会議でGCC 憲章が承認され、GCCは正式に発足した。

設立の経緯から発足当初のGCCは集団安全保障体制としての色合いが強い組織であったが、90年代に原油価格が低迷したことを受けて経済統合への気運が高まった。99年には対外統一関税の導入に合意し03 年にGCC 関税同盟が成立した。

その後、欧州連合(EU)のような経済・通貨統合が提案され、協議されたが加盟国間の政策運営などの違いが大きく実現には至っていない。

(21年1月28日現在)

開発途上国・地域を原産地とする鉱工業産品および農水産品の輸入について、一般の関税率よりも低い税率を適用することにより、開発途上国・地域の輸出所得の増大、工業化の促進と経済発展を支援するという先進国による途上国支援制度。先進国並みに経済が発展した特恵受益国(地域を含む)や、特恵受益国を原産地とする品目のうち高い国際競争力を有する品目については、特恵関税の適用対象から除外される。

(2022年6月30日現在)

91年、国連開発計画(UNDP)が、中国、北朝鮮、ロシアの国境沿いを流れる豆満江流域の開発を提唱した。95年、韓国およびモンゴルも加わり「豆満江地域開発プログラム(TRADP)」として正式に発足した。05年、大豆満江(だいとまんこう)イニシアティブ(GTI)へと改称した。その後、北朝鮮が09年11月に脱退したため、GTIの対象地域は、中国(東北三省、内モンゴル自治区)、モンゴル(モンゴル東部)、ロシア(極東部)、韓国(東部港湾都市)となっている。

GTIは豆満江流域の開発を目指し、6分野(①輸送、②貿易・投資、③観光、④エネルギー、⑤環境、⓺農業)において協力を進めており、毎年持ち回りで諮問委員会を開催している。20年12月、韓国ソウルにて第20回諮問員会が開催され(ビデオ会議方式)、6分野における協力状況を確認したほか、21~24年の戦略的行動計画を採択した。

なお、開発資金(とりわけインフラ開発資金)の円滑な確保に向け、14年に各国の輸出入銀行が加盟する北東アジア輸出入銀行協会(NEA EXIM Banks Association)を発足させている。

<GTIの対象地域>

(出所)Greater Tumen Initiativeウェブサイト

(21年3月4日現在)

「イスラム国」(英語表記:Islamic State、IS)はシリア~イラクを主な活動拠点とするスンニ派のイスラム過激派組織。「ISIS」(イラクとシリアのイスラム国)、「ISIL」(イラクとレバントのイスラム国)と呼ばれることもある。14年6月に最高指導者バグダーディーがイスラム国家の樹立を宣言した(これまで同組織を国家承認した国家はない)。同指導者(19年10月に米国の特殊作戦により死亡)はカリフ(預言者ムハンマドの正統な後継者)を自称し、世界中のスンニ派イスラム教徒に忠誠を求めていた。14年にはシリア北東部およびイラク北西部に渡る広範な地域を制圧し、約800万人の住民を支配した。もっとも米軍主導の有志連合軍およびクルド人からなる民兵組織が、17年7月にはイラク北部の都市モスルを、10月には同組織が「首都」と称したシリア北部の都市ラッカを奪還し、同組織は同年末までには両国における支配地域の大半を失った。但しISは21年2月にイラクのバグダッドで100人以上の死傷者をだす自爆テロを起こすなど、その後もイラク各地に潜伏し、散発的に攻撃を行っている。また、同組織に忠誠を誓った分派組織が西アフリカのサヘル地域、エジプトのシナイ半島、南アジア、東南アジアなど世界各地で活動を続けている。

(21年2月20日現在)

インド太平洋経済枠組み(IPEF)は22年5月23日に米国が立ち上げた新経済圏構想で、(1)貿易、(2)サプライチェーン強靭化、(3)脱炭素・クリーンエネルギー、(4)汚職防止、の4分野からなる通商枠組み。発足時は米国、日本、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの 13か国だったが、22年5月30日にフィジーが参加し 14か国となった。

23年11月米サンフランシスコで開催のIPEF首脳会合では(1)貿易、(2)サプライチェーン強靭化、(3)脱炭素、クリーンエネルギー、(4)汚職防止の4項目のうち、貿易を除く3項目で合意した。24年2月にサプライチェーン協定が発効した。24年6月の閣僚級会合でクリーン経済協定、公正な経済協定、運用体制に関する協定、の3協定が締結された。

(24年6月20日現在、担当:アジア第1部 竹井)

参考リンク先(米商務省)

Indo-Pacific Economic Framework | U.S. Department of Commerce

・北米自由貿易協定(North American Free Trade Agreement、以下NAFTA)は、米国、カナダ、メキシコの3か国で構成される自由貿易協定である。92年12月に署名され、94年1月1日に発効した。協定は貿易・サービスの自由化、知的所有権の保護、紛争解決、政府調達など22章からなる。また、補完協定で環境、労働についても規定している。

・20年7月1日にNAFTAに代わる新協定「米国・メキシコ・カナダ協定(United States-Mexico-Canada Agreement: USMCA)」が発効したことに伴い、効力を失った(JCIFpedia 「USMCA」参照)。

(20年10月13日現在)

13年のワルシャワで開催されたCOP19における決定にて、全ての国連気候変動枠組条約締結国に対して提出が要請された20年以降の温室効果ガス削減目標のこと。なお、15年のCOP21で採択されたパリ協定(16年11月発効)で、全ての国連気候変動枠組条約締結国がこのNDCを5年ごとに提出・更新することが義務付けられた。

(2021年9月17日現在)

一国二制度(One Country, Two Systems)

中国の「特別行政区」(Special Administrative Region、SAR)である香港とマカオの統治原則。両地域においては中国本土の社会主義を適用せず、一つの国(中国)のなかに二つの制度(社会主義と資本主義)が併存している状態を指す。

英国から中国への香港返還を約した1984年の英中共同声明では、中国本土の社会主義を香港には適用せず従来の資本主義体制や生活様式を返還後50年(2047年まで)維持すると合意した。

上記声明に基づき、中国全国人民代表大会は97年7月1日の香港返還に先立って「香港特別行政区基本法(Basic Law)」を制定した。前文では「香港に対する主権行使の回復にあたっては、中華人民共和国憲法第31条(※)の規定に基づき香港特別行政区を設置するとともに、『一国二制度』の方針に基づき香港においては社会主義の制度と政策を実施しない」との方針が明記されている。

「基本法」は香港に行政権や立法権、司法権を付与し高度な自治を保障してきた。しかし、中国政府は20年6月に香港での反政府活動を禁止する「香港国家安全維持法」を制定し香港に対する統制を強めており「一国二制度」は揺らいでいる。これに対して米国、オーストラリア、カナダ、英国は香港に関する共同声明を発表し、中国政府による「国家安全法」の制定は、国連に登録され法的拘束力のある英中共同声明に対する明らかな違反行為であるとの懸念を示している。同懸念に対し中国外務省は「中国政府は英中共同声明ではなく、中華人民共和国憲法と香港基本法に基づいて香港を統治している。いかなる国も英中共同声明を根拠に香港に干渉することはできない」と抗議している。

なお、ポルトガルから中国へのマカオ返還(1999年12月20日)に際しても「基本法」に基づく「一国二制度」による自治(2049年まで)が認められている。

(※)同条は「国家は必要がある場合には特別行政区を設立することができる。特別行政区において実行する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律により規定する」と定めている。

(参考)

「英中共同声明」(1984年12月)

「香港特別行政区基本法(Basic Law)」(1990年4月制定、1997年7月施行開始)

「香港に関する共同声明」(2020年5月)

(2021年8月12日現在)

Organization of the Petroleum Exporting Countries(石油輸出国機構)の略称。イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5か国により1960年9月に設立された。2019年1月よりカタールが、2020年1月からエクアドルが脱退したことで、2021年1月時点の加盟国数は13か国となっている。現在の本部はオーストリアのウイーンに置かれている(設立当初はスイスのジュネーブが本部)。1950年代までは原油の供給は国際石油資本(石油メジャー)による寡占が続いたが、1959年から60年にかけて、石油メジャーが産油国の了承なしに石油価格の引き下げを実施したことに対して産油国の間で反発が強まり、産油国の権利を守ることを目的として設立された。

その後、相次いで石油設備が国有化されたことや、加盟国の増加により、OPECは石油市場における支配力を強め、1973年の第1次オイルショックを契機に石油価格の決定権を握るようになった。しかし、加盟国間の対立に加え、非OPEC加盟国の石油生産の増加、代替エネルギーの開発が進んだため、石油は世界的に供給過剰となり、1986年には価格カルテルは崩壊。その後は、原油価格の決定は市場に委ねられるようになった。

2000年代に入ると中国などの新興国における石油需要の増加、アラブの春に伴う一部産油国での政情不安を背景に、原油市況が高騰する局面があったが、米国におけるシェールガス革命やイランへの経済制裁解除に伴うイランの生産本格化の影響で、2014年後半から2016年にかけて原油市況は大きく下落した。

2016年11月のOPEC総会では、主要加盟国が8年ぶりに減産を行うことで合意し、非加盟国のロシアも同調した。これをきっかけに、OPEC加盟国にロシアなどの非加盟の主要産油国が参加する「OPECプラス」として生産調整を行うようになっている。なお、経済制裁下にある、または内戦による影響を大きく受けているなどの理由でイラン、リビア、ベネズエラの3か国は協調減産が免除されている。

(21年1月28日現在)

事業者がユーザーのIDやパスワードを預かって、ユーザーに代わってユーザーの口座にアクセスし、 ウェブ・スクレイピング技術を活用して資金を管理するサービス。

Personal Financial Managementの略。

(19年4月26日現在)

事業者と決済会社の間に入って、クレジットカード決済や電子マネー決済などの様々な決済方法を提供する決済代行サービスのこと。Payment Services Directiveの略。PSDの導入によって、煩雑な事務処理の手間を省いたり、独自の決済システムの開発が不要になるなどのメリットがある。

(19年4月26日現在)

日本、米国、豪州、インドの4か国による安全保障や経済協力を協議する枠組み。安全保障面では4か国の合同軍事演習が行われ、経済面ではサプライチェーン(レアアースや半導体の安定供給)、最先端技術(人工知能やAIの技術流出防止、5G移動通信システム開発)、宇宙・サイバー分野(衛星情報の共有、気候変動の監視)などでの協力を目指す。2006年に安倍晋三首相(当時)が4か国の戦略対話を提唱したのがきっかけとなり、2017年11月に4か国による局長級会合(フィリピン・マニラ)が初めて開催された。2021年9月の首脳会議(米国・ワシントン)では、首脳・外相会議を毎年開催することで合意した。

(21年10月7日現在)

東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

The Regional Comprehensive Economic Partnershipの略で、20年11月15日に15か国(ASEAN10か国と日本・中国・韓国・オーストラリア・ニュージーランド)が署名した大型の自由貿易協定(FTA)である。中国が参加する大型FTAとしては初で、その規模は人口・GDP・貿易総額(輸出)において世界全体の約3割を占める。22年1月1日に、カンボジア、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドの10か国について発効し、2月1日に韓国でも発効した。また、マレーシアでは3月18日に発効した。なお、インドは19年11月に対中貿易赤字の拡大を懸念して交渉から離脱したが、インドの即時加入を可能とする協定内容となっている。

RCEPは全20章で構成されており、物品貿易、サービス貿易、投資、政府調達、知的財産、電子商取引等が含まれる。しかしながら、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)と比べて自由化水準は低い。実際、各参加国への配慮から関税撤廃率(品目ベース)は91%とTPP(99%)に及ばない。また、TPPで規定されている国有企業、環境、労働、規制の整合性を規定した章は設けられていない。

【図表1】RCEP交渉分野

【図表2】アジア太平洋地域の経済連携

(出所)報道よりJCIF作成

(2022年3月18日現在)

ソ連の崩壊に伴って中国との国境画定交渉を引き継いだロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギスの4か国と中国が96年4月に結成した安全保障上の多国間協力組織「上海ファイブ」が母体。

01年6月には「上海ファイブ」にウズベキスタンが加わり、「上海協力機構(SCO)」に改組され、政治、経済、貿易、科学技術、文化、教育など幅広い分野で友好的協力関係を強化するとした。また、6か国は「テロリズム、分離主義、過激主義取締りに関する上海条約」にも調印した。15年8月にインド、パキスタン、23年7月にイラン、24年7月にベラルーシが加盟し、現在の加盟国は10か国。オブザーバー国はアフガニスタン、モンゴルの2か国。

(24年7月8日現在、担当:中央アジア部 北村)

特別買収目的会社(SPAC)は未公開企業の買収・合併を目的に設立される会社で、SPAC上場時に資金調達を行い、これを原資に未公開企業を買収・合併する。SPAC上場時にどの企業を買収・合併するかが未定であることから白紙手形を示す「ブランク・チェック・カンパニー(blank check company)」と呼ばれることもある。

(23年2月9日現在、担当:アジア第2部 佐川)

SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)は国際銀行間で行われる送金・決済のためのネットワーク等を提供する機関。ベルギーに本拠を有する。SWIFT が提供するサービスは200以上の国・地域で11,000を超える金融機関を結んでいる。(18年12月5日現在)

(ご参考)SWIFTホームページ

https://www.swift.com/ja

13年7月、米国とEUは、包括的な貿易投資協定(環大西洋貿易投資パートナーシップ協定:Transatlantic Trade and Investment Partnership)の交渉を開始した。米欧の雇用、成長、競争力の促進に向け、16年10月にかけ15回の交渉が行われたが、17年1月に発足したトランプ政権は交渉中止を決定した。

18年7月、米国とEUは新たに貿易交渉を開始することに合意した。交渉は包括的なメガ FTA を目指したものではなく、トランプ政権がEU製品(鉄鋼等)に課した関税の廃止など、限定的な内容が中心となった。

20年12月、EU委員会は、米バイデン新政権との協力関係の構築に向け公表したアジェンダにおいて、EU・米国貿易技術理事会(TTC: Trade and Technology Council)の創設を提言した。EU・米国TTCでは関税障壁の廃止などに加え、米欧が技術や産業におけるリーダーシップを強化し、貿易投資を拡大することを目指すとした。

(21年3月9日現在)

・トランプ政権の提案により17年8月に開始された北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉は18年9月に妥結し、3か国は11月に署名、名称をUSMCAとした。その後の手続きは、米国で、メキシコの労働基準等を問題視する議会下院民主党の反対により遅れた。19年12月に民主党とトランプ政権が合意に達し、3か国は修正議定書(Protocol of Amendment)に署名した。各国議会によるUSMCA実施法案の可決を経て、3か国政府はUSMCA発効に向けた国内手続き完了を通知した。USMCAは最後の通知(米国、4月24日)から3か月目の初日となる20年7月1日に発効した。

・USMCAの協定文は34章(序章を除く)の条文、付属文書、個別の約束事項などを記載したサイドレターで構成される。米国が交渉から離脱した「環太平洋パートナーシップ協定(TPP、現CPTPP/TPP11協定)」に含まれていた内容を中心にNAFTAの刷新が図られ、カナダの酪農産業等の市場開放が期待される一方、自動車産業の原産地規則強化などで保護主義的要素も含み、評価は分かれる。自動車の原産地規則については、(1)域内関税ゼロの条件となる域内付加価値率(RVC)の引き上げ、(2)自動車の付加価値のうち一定以上を高賃金労働者による生産とする労働価値比率(LVC)、(3)鉄鋼・アルミニウムの域内調達条件の追加等が盛り込まれ、自動車メーカーは北米での生産体制の見直しが必要との見方が多い。(JCIFpedia 「NAFTA」参照)。

(20年7月1日現在)

中央ヨーロッパの4ヵ国ハンガリー・ポーランド・チェコ・スロバキアによる地域協力の枠組みのこと。91年2月、チェコスロバキア(当時)、ポーランド、ハンガリーの大統領がハンガリー北部のヴィシェグラードにおいて会議を開き、EUへの参加、市場経済への移行を軸として西欧並みの経済水準の達成を目指して緊密に協力することを約束した「ヴィシェグラード宣言」を採択した。当初は3か国であったため「ヴィシェグラード・トライアングル(V3)」と呼ばれたが、93年のチェコスロバキア分離に伴い、「ヴィシェグラード・フォー(V4)」と呼ばれるようになった。

同グループは年次公式首脳会合を開催するほか、議長国(各国で毎年交代)の下で文化、環境、防衛、エネルギー、IT分野に関連する各種会合を開く。V4はEU内での協議に対して発言力を高めるため、利害の一致する分野では共通の立場を形成する。特に15年以降は難民問題について、EUによる難民割当受入拒否やシェンゲン領域の対外国境管理強化の必要性を主張している。21年2月にはV4結成30周年記念会合がクラクフで開催され、政治・経済・安全保障など各分野におけるV4の協力を一層推進し、V4及びその他東欧・西バルカン諸国との開発協力・人的交流を促進する基金「インターナショナル・ヴィシェグラード・ファンド」の年間予算を800万ユーロから1,000万ユーロへ増額する(22年以降)ことで一致した。

なお、日本は03年以降、外相会合をはじめ、観光、経済などの分野において「V4+日本」協力を進めており、19年4月には安倍首相(当時)が第3回「V4+日本」首脳会合へ出席した。同会合では、WTO改革を含む自由貿易の推進と経済成長、質の高いインフラ投資の推進、データガバナンスの重要性が確認された。

(21年3月31日現在)

数字

「ファイブ・アイズ(5つの目)」

UKUSA協定と呼ばれる、アメリカやイギリスを中心とした5ヵ国の諜報に関する協定の通称。

UKUSA協定は、加盟各国の諜報機関が傍受した機密情報や監視用設備などを共有・相互利用するための協定である。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5ヵ国間で締結されている。第2次世界大戦中、アメリカ軍とイギリス軍は共同でドイツの暗号機を解読したことから協力関係は始まったと言われている。大戦後の1948年、アメリカとイギリスの間でUKUSA協定が結ばれ、その後カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが2次メンバーとして参加した。参加国はアメリカ以外イギリス連邦国家となっている。

(18年12月20日現在)

英語名:Cooperation between China and Central and Eastern European Countries

中・東欧諸国と中国が、貿易、投資、金融、交通インフラ整備、イノベーション等の分野で協力する枠組み。中・東欧16か国(※)と中国が参加することから、「16+1」会議と称される。首脳会議は 12 年にポーランドの首都ワルシャワで開催され、19年までは毎年開催されてきた。20年に中国での開催が予定されていた第9回首脳会議は新型コロナの影響で延期されていたが、21年2月にウェブ形式で開催された。

中国はこの枠組みの中で、中・東欧に対して一帯一路計画を中心としたインフラ投資や中国企業の進出、中国によるプロジェクト融資等を行っている。目玉事業となっているのは13年の首脳会議で中国、ハンガリーおよびセルビアの間で基本合意をした、ブダペスト・ベオグラード間高速鉄道整備計画である。

もっとも、その後は具体的な成果に乏しく、参加国の一部は失望感を強めているとの指摘がある。特に第1回首脳会議の開催国となったポーランドは域内最大の対中貿易赤字国であり、同国は食料品・農産品などの市場開放を通じた貿易不均衡是正を中国に求めている。

※第一回首脳会議の参加国は、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、北マケドニア、モンテネグロ、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、中国。当初は中・東欧の参加国数が16であったことから「16+1」会議と呼ばれていたが、19年4月にオブザーバーであったギリシャが枠組みに参加し「17+1」に改称、さらに21年6月にはリトアニアが離脱し「16+1」となった。

(22年2月22日時点)